日本全国を旅🛫します。

ランダムに記録してます(^^♪

ここで説明するのは、以下の目次のとおりです(^^)/

【残雪と夕日】

【今日の富士山】

【大國魂神社】

武蔵国の総社であり、東京五社の一つに数えられています。

創建は日本武尊の東征に由来し、武蔵国の一之宮から六之宮までを合祀しているため「六所宮」とも呼ばれます。

皆様に、ご利益がありますように🙏

【昼食】

競馬場って、殆ど立ち食いなんですね。

座れる店を見つけたが、

ハンバーグにビーフシチューだか、

よくわからない物がかかった食べ物

国旗までつけてくれて涙が出てきます。

【パドック、競馬場全景】

パドックでは出走前の馬たちが間近で観察でき、馬体や仕草を見ながらレースを予想できます。

競馬場ビルは観戦席や飲食施設が整っています。

緑の芝とトラックが広がる競馬場全景、気持ち良いですね。

【競馬博物館】

日本競馬の歴史や名馬の逸話を学べます。調教用具やレース写真、馬具など貴重な資料が展示され、初心者からマニアまで楽しめる内容です。

往年の名馬や騎手の軌跡が分かり、写真や模型で臨場感を体験できます。

歴史好きにも、競馬ファンにもおすすめの施設で、家族連れでも楽しめます。入場無料です。

【東京競馬場】

競馬場の入口は広々とした開放感が特徴。

馬小屋では出走馬たちの日常が垣間見えます。

飼料や寝床、スタッフの手入れの様子などが見えますね。

【赤い螺旋階段】

浜松駅から徒歩5分、アクトシティにあります。緑の螺旋階段も奥にあった様ですが行きませんでした。

【石松餃子】

1953年に屋台から始まった浜松餃子の元祖とされる名店です。特徴は円形に並べた“車盛り”と中央の茹でもやし。

甘みあるキャベツと国産豚肉を薄皮で包み、香ばしく焼き上げたあっさりジューシーな味わいが人気。浜松餃子の象徴的存在です。

【可美公園】

武田信玄と戦った「三方ヶ原の戦い」の舞台。現在は公園や碑がある。

若き家康(当時31歳)は武田軍を侮り、三方ヶ原台地で迎撃し敗北。

家康は、護られて浜松城へ逃げ帰ったが、その際の恐怖で馬上で脱糞したと伝わる。その姿を描いた「徳川家康三方ヶ原戦役画像(しかみ像)」は、家康が後世への戒めに自ら残した。

敗北が最大の成功の種として、この経験を糧に後の天下取りへとつながったと言われている。

【五社神社・諏訪神社】

家康が篤く信仰した神社。出陣の際に戦勝祈願をしたと伝わる。

もともと別々だった「五社神社」と「諏訪神社」が明治時代に合祀され、現在の形になっています。

五社神社の「五社」とは、天照大神、八幡大神、春日大神、賀茂大神、諏訪大神の五柱です。

【元城町東照宮】

浜松城を築く前に居城とした「引間城」の跡地に建つ神社。家康を祀っている。

浜松城が築かれる前、家康は引馬城に入城しました。

その跡地に建てられたのが元城町東照宮で、家康最初の浜松の拠点の場所です。

徳川家康像と豊臣秀吉像が並んでいるのは珍しい光景ですね。

【若き日の徳川家康公の銅像】

手に、勝草と呼ばれる羊歯(しだ)を持っている。

縁起の良いものとされ、家康の戦いや出世、

浜松城が「出世城」と呼ばれる由来とも結びつけられている。

「出世城」と呼ばれ、

後に城主を務めた人が幕閣に出世した例が多い。

井伊直政、松平信綱、水野忠邦など

現在の天守は昭和33年(1958年)に再建された鉄筋コンクリート造。元の天守は江戸時代初期に焼失している。名古屋城などと違い、浜松城の天守の鯱は「銅製」。

【浜松城】

家康が築城し、17年間居城としたお城。

家康が29歳から45歳まで過ごした拠点。

桶狭間の敗北後、勢力を立て直し、天下取りの足掛かりを築いた場所。

【さくらラウンジ】

場所がわかりにくいですが、

チェックインしてから中にあるんですよね

【広島空港】

広島市中心部から50km、三原市本郷町にあります。リムジンバスで45分と、ちょっと遠いですね。

中国地方の主要空港で、国内線中心に運航しています。滑走路は1本で、羽田・伊丹・福岡など主要都市と結ばれ、LCCも就航。

【ラーメン和田党】

いつも広島では、中華そば陽気で食べることが多いですが列ができてましたので本日は和田党へ。

沖縄のあぐー豚を使用しており濃厚という書き込みがありましたが、脂多めでも全然くどくないです。

豚骨スープは甘みがあってマイルドで、さらにコクがあるのにクセが少なく美味しかったです。

【おりづるタワー】

広島市中区大手町に位置する観光施設で、原爆ドームのすぐ近くにあります。2016年に開業され、広島の歴史と平和の象徴である原爆ドームを間近に望むことができるスポット。

屋上に位置する展望台「ひろしまの丘」は、床や柱、天井がすべて木材で作られており、ここからは、原爆ドームや広島市内の街並みを一望できる。

それほど高い建物でもないのに、上るのに大人2200円は高い気がする。

【原爆ドーム】

広島市中区大手町にある 世界平和の象徴 ともいえる建造物です。正式名称は「広島県産業奨励館」で、1915年にチェコの建築家ヤン・レッツェルが設計し建てられました。

・1945年8月6日 午前8時15分、原子爆弾が爆心地のほぼ真上(約160mの地点)で爆発。

・爆心地に最も近い建物の一つで、爆風と熱線により 内部の人々は全員即死。

・外壁や鉄骨は奇跡的に一部が残り、建物は骨組みだけの廃墟となった。

・1996年(平成8年)ユネスコの世界文化遺産に登録。

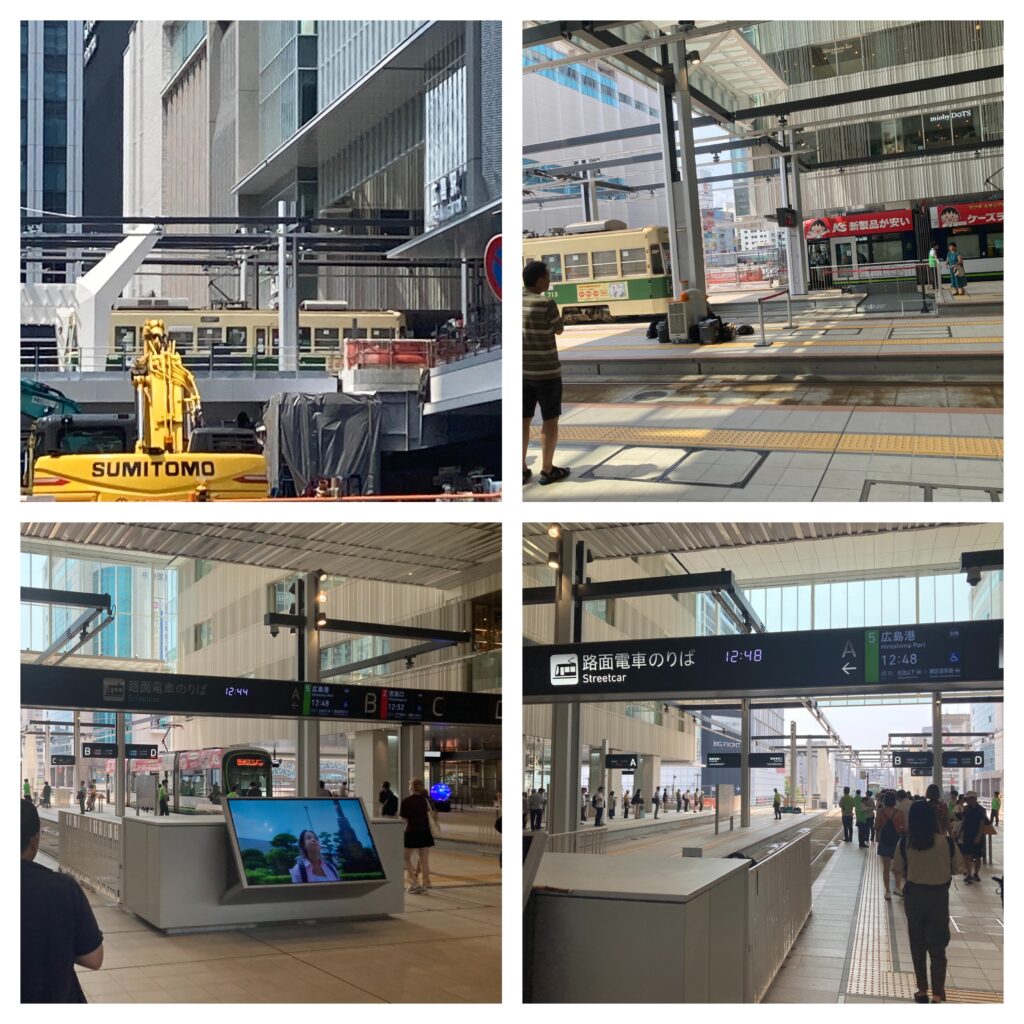

利用者が多いですね。

確かに広島駅からの発着だと使えます。

交通系IC利用者のみにした方がよいかな。両替とかで停車時間が長くなりますね。

【路面電車】

あれっ、なぜ路面電車が2階へ

広島駅ビルekieの2階から発着していました。JR線コンコースからアクセスでき、乗り換えが非常にスムーズで良いですね。

今まで路面電車は面倒な感じがして利用せずに、タクシーでしたがこれは便利です。調べたら、広島駅の路面電車は、2025年3月に広島駅新停留場としてリニューアルした様ですね。

【中華そば我馬】

広島風の醤油豚骨ラーメンの伝統を受け継ぎつつ、

独自の屋台「人情味あふれる屋台」スタイルで提供する店。

スープは、豚骨と鶏ガラでさっぱりした懐かしさを感じる味。正直、いまいちなラーメンは印象だが、デザートに食べた「広島蜂蜜レモン杏仁」は、この専門店が出たら人気でそうなくらい美味しかったです。

【広島駅】

広島市南区松原町にあるJR西日本の主要駅で、新幹線、在来線、広島電鉄の路面電車が乗り入れます。

駅ビル「ASSE」や商業施設「ekie」が直結しており、飲食店や土産店が豊富です。

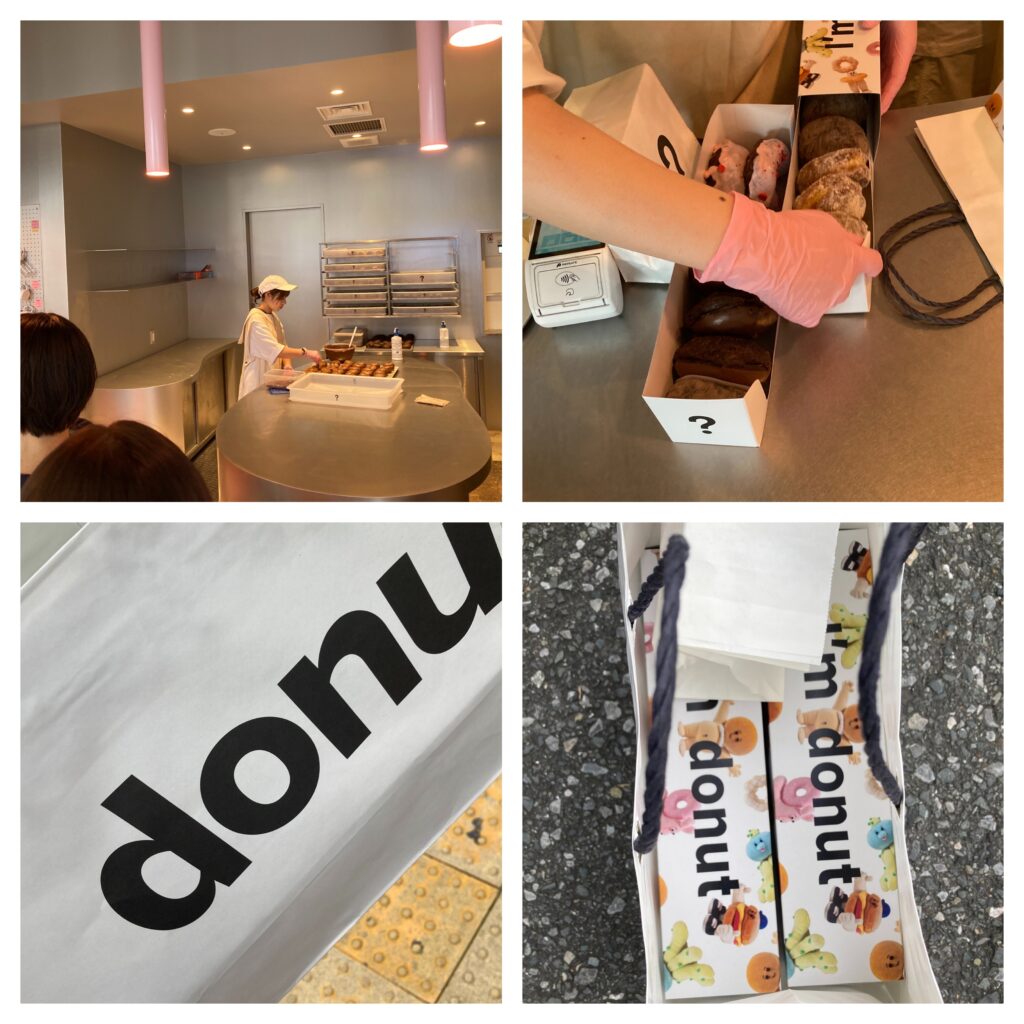

【アイムドーナツ(I’m donut ?)】

株式会社アマムダコタンが展開する人気の🍩ドーナツ専門店です。2021年に🗼東京の表参道で初出店したことで一気に話題となりました。

どの店舗も行列👬👬ができるほどの人気で、完売する商品も多いです。

「生ドーナツ」と呼ばれるふわふわ&もちもちの食感🤤が特徴で、パンとスイーツの中間のような味わいで、

通常のドーナツより軽やかでしっとりしています。

30分も列びましたが、

これでも凄い空いててラッキーだったとか🤔

【本物の桜を使用】

寿司屋で見ました👀

本物の🌸桜の木を「月5万円」💴で

リースしてるとか🤔

年間🗓️とおしての契約なので、

秋は紅葉🍁なども楽しめるらしい。

本物の植物(生木)🪴を店舗やオフィスに

リースするサービスらしいです。

木の仕立て代としても樹形🌲を整えた鉢植えは高価でしょうし、運送🚚や搬入、

管理として剪定や温度管理🌡️を考えたら大変です。

見せる物👀とした費用一式を考えたら、

安いかもしれませんね。

【桜🌸満開】

暖かい陽気で見頃ですね😊

あちこち花見もやってるようで

飲み過ぎに注意しながら⚠️

良い一日をお過ごしください。

【4月期ドラマ視聴予定】

今のところの情報を確認すると、こんな感じかな🤔上から順に期待値が高いです😆

途中離脱が無いようなドラマであって欲しいです。べらぼう は継続視聴中

●恋は闇

日テレ4/16(木)22時〜

愛した男がもし、連続殺人鬼だったら信じるか?疑うか?究極の恋愛ミステリー!!「あなたの番です」、「真犯人フラグ」の作成スタッフが作るドラマ

●キャスター

TBS 4/13(日)21時〜

主演は、阿部寛、日曜劇場。社会派エンターテインメントで、強い信念を持った男が、闇に葬られた真実を追求し悪を裁いていく

●あなたを奪ったその日から

フジ4/21(月)22時〜

主演は、北川景子。食品事故で子どもを失った母親が復讐のために相手の子どもを誘拐するというサスペンス

●夫よ死んでくれないか

テレ東4/7(月)23時〜

安達祐実×相武紗季×磯山さやか 結婚の本質と危うさに迫るマリッジサスペンス

【タコライス】

沖縄発祥の料理で、メキシコ料理のタコスをアレンジしたものです。

ご飯の上にひき肉をスパイスで炒めたもの、チーズ、レタス、トマト、サルサソースなどを乗せて食べます。

【那覇空港】

【瀬長島ウミカジテラス】

沖縄県豊見城市にある海沿いのショッピングモールです。

美しい海を眺めながら、カフェやレストラン、雑貨店などでのんびり楽しめます。リラックスした時間を過ごせるスポットです。

【朝】

【琉球ランタンフェスティバル 2025 】

また、来てしまった。

と言うより近くに何も無い場所ですね。

宿は、アメリカンビレッジか、

美ら海水族館の近くにしておけば良かったかも。

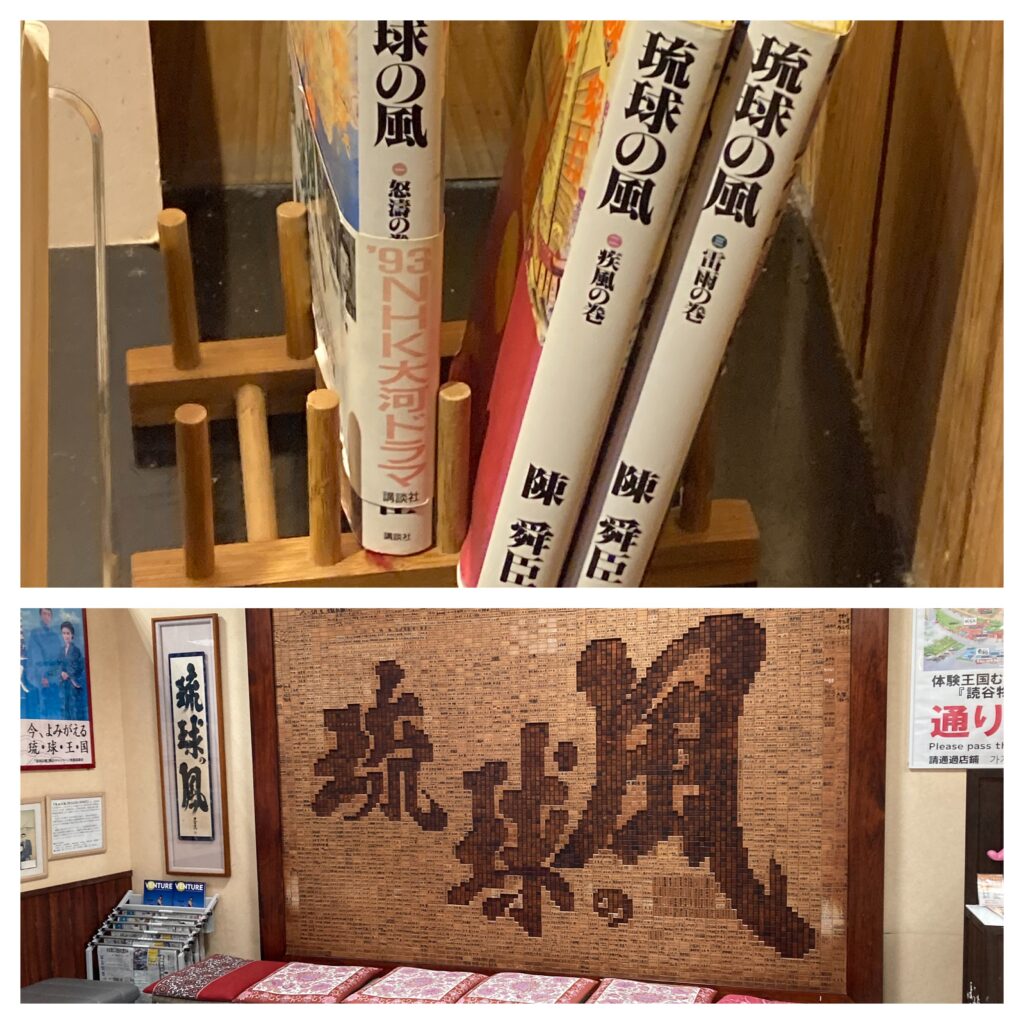

2002年に放送された

NHK大河ドラマ『琉球の風』は、

琉球王国の歴史を題材に、この場所で撮影されたそうです。

この大河ドラマでは、沖縄の歴史的な出来事や、琉球王国が日本や中国との関係をどう築いていったかが描かれ、

琉球王国の栄光と衰退を追いながら、地域の特有の風土や文化も映し出されています。

【ホテル日航アリビラ】

【古宇利島大橋】

沖縄本島と古宇利島を結ぶ全長1960メートルの橋です。美しい海を一望でき、特に晴れた日にはエメラルドグリーンの海と青空が絶景を作り出します。

ドライブや写真撮影に人気の観光スポットです。

【ナゴパイナップルパーク】

沖縄県名護市にあるパイナップルをテーマにした観光施設です。

園内ではパイナップル畑を自動カートで巡り、パイナップルの試食やワイン、ジュースなどの特産品を楽しめます。高速使って、ホテルから1時間。

【朝】

【琉球ランタンフェスティバル 2025】

沖縄県読谷村の体験王国むら咲むらで開催中の冬のイルミネーションイベントです。期間は2024年12月1日から2025年3月31日まで。

会場では、琉球王朝時代の街並みが再現され、3,000個以上のランタンが幻想的な雰囲気を演出しています。

プロジェクションマッピングや和紙灯籠づくり、夜のランタンカフェなど、多彩なイベントも開催中です。

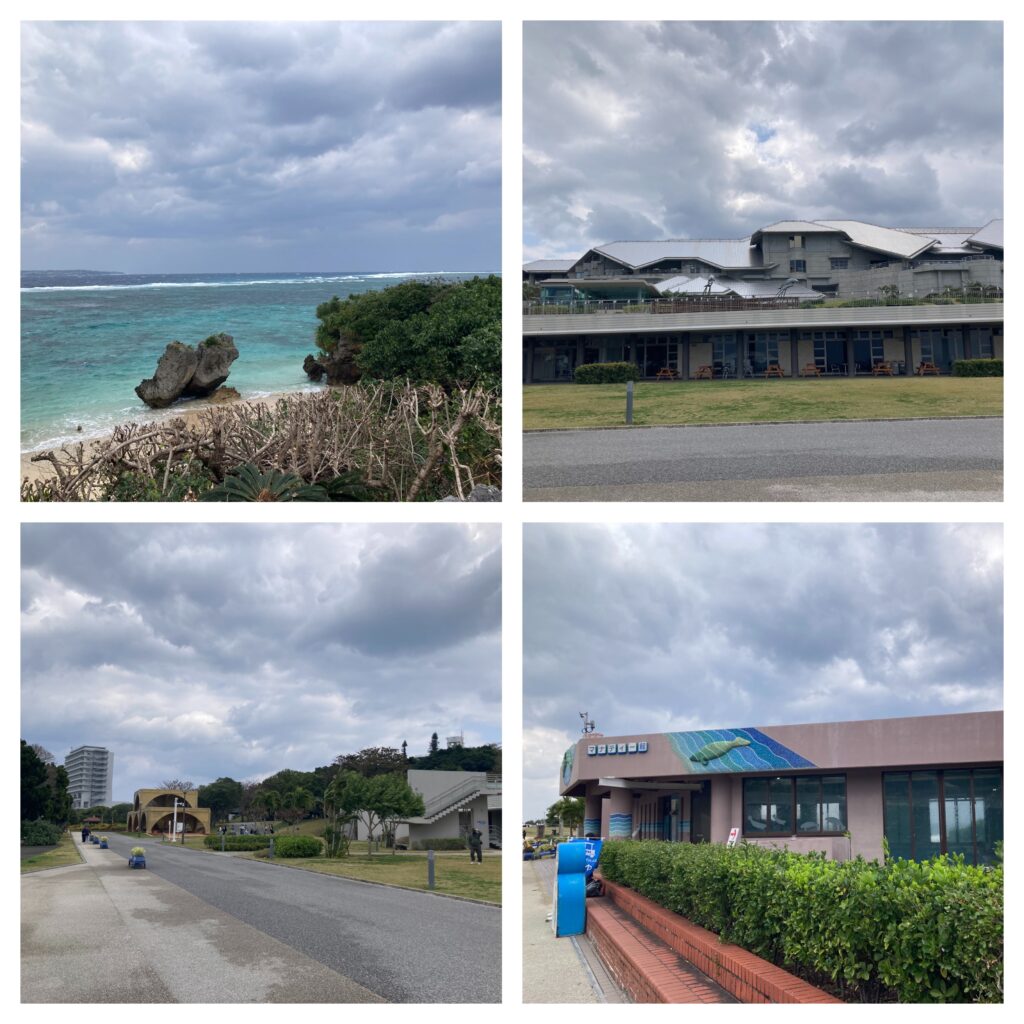

【赤墓ビーチ】

沖縄県本部町にある美しいビーチで、透明度の高い海と白い砂浜が特徴です。

穏やかな波と静かな環境で、シュノーケリングやリラックスするのに最適な場所です。地元の人々にも親しまれる穴場スポットです。

【福助の卵焼き】

沖縄本部町の美ら海水族館近くにある人気店で、ふわふわで甘みのある卵焼きが特徴です。

地元の人々にも愛され、手軽に楽しめる一品。観光の合間に立ち寄るのにぴったりのスポットです。

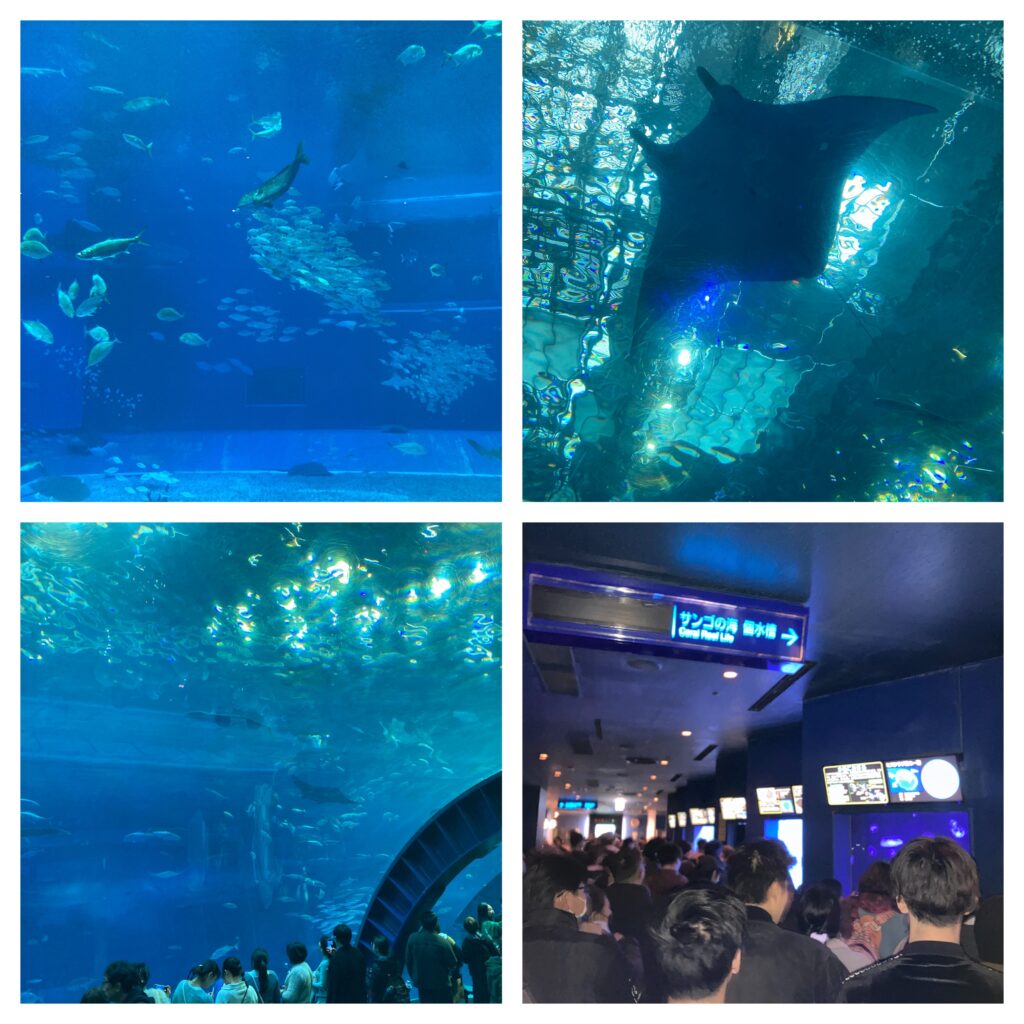

【美ら海水族館】

沖縄県本部町にある日本最大級の水族館です。巨大な水槽「黒潮の海」ではジンベエザメやマンタが泳ぐ姿を間近で観察でき、サンゴ礁や深海生物の展示も充実。

沖縄の海の魅力を体感できる人気スポットです。

時間かかるね、空港から直接ここに来たとしても2時間半はかかる感じかな。もっと近いと思ってた。

【ホテル日航アリビラ】

沖縄県読谷村にあるリゾートホテルで、スペイン風の建築が特徴です。

それにしても、沖縄は縦に長い感じですね。

那覇空港からアメリカンビレッジまで渋滞してたので2時間かかったかな。

アメリカンビレッジからホテルまで更に30分。

沖縄本島屈指の美しさを誇るニライビーチの青い海が広がります。

遠浅で波が穏やかなので、海水浴やシュノーケリングに最適とのこと。夕暮れ時には海に沈む美しいサンセットも楽しめます。

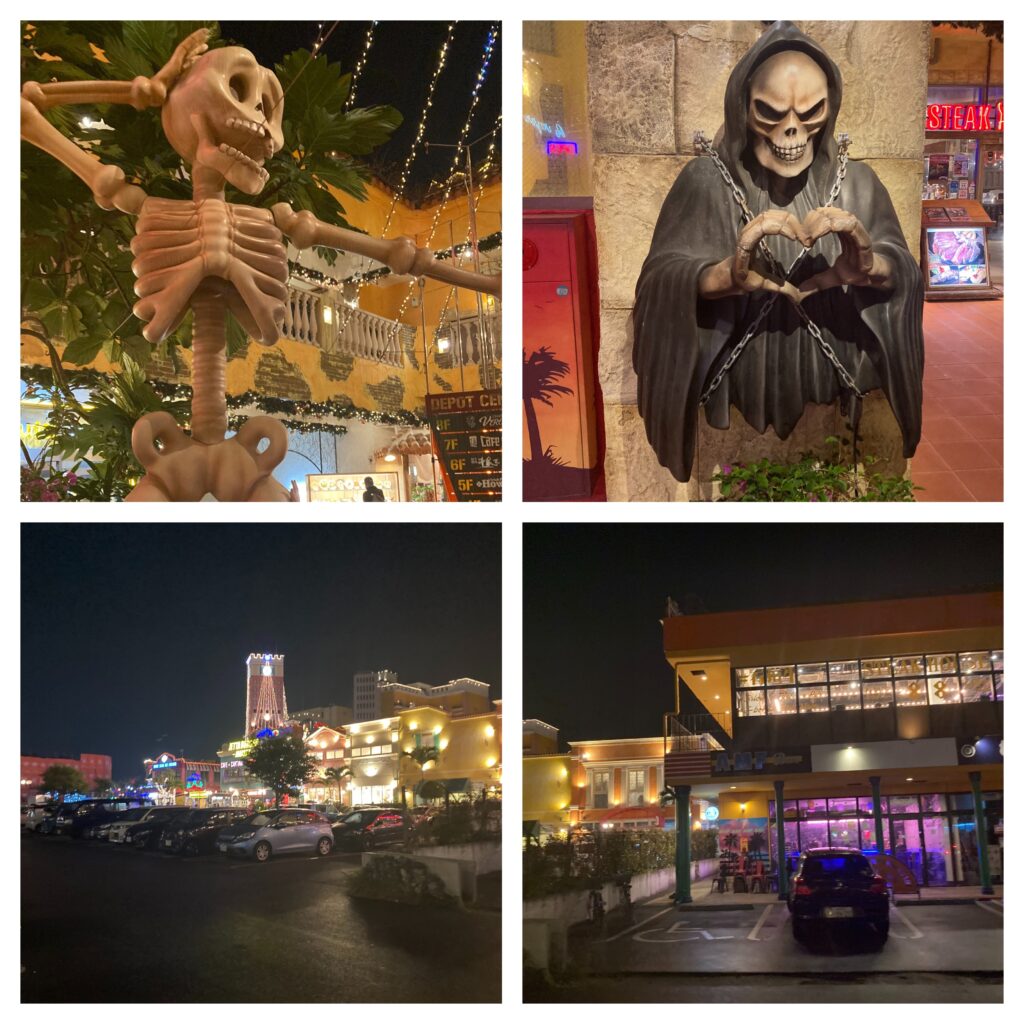

【アメリカンビレッジ】

沖縄県北谷町にある美浜アメリカンビレッジは、アメリカ西海岸風の街並みが特徴の観光スポットです。

ショッピングやグルメ、ビーチが楽しめ、夜は観覧車のライトアップが人気。異国情緒あふれる雰囲気が魅力です。

【車のナンバー】

アルファベット表記の車もあるのですね🤔

【フライト航路】

羽田空港から那覇空港までのフライト時間は、天候や航空会社、便によって若干の違いがありますが、約2時間30分〜3時間です。

【那覇空港】

那覇空港(なはくうこう)は沖縄県那覇市にある国内・国際両方の便が発着する空港で、沖縄観光の玄関口です。

年間利用者数は国内有数で、LCC専用ターミナルも併設。ゆいレール直結でアクセスも便利です。

【羽田空港】

【清津スキー場】

【越後鹿渡駅】

【松之山温泉】

【ほくほく線からの景色】

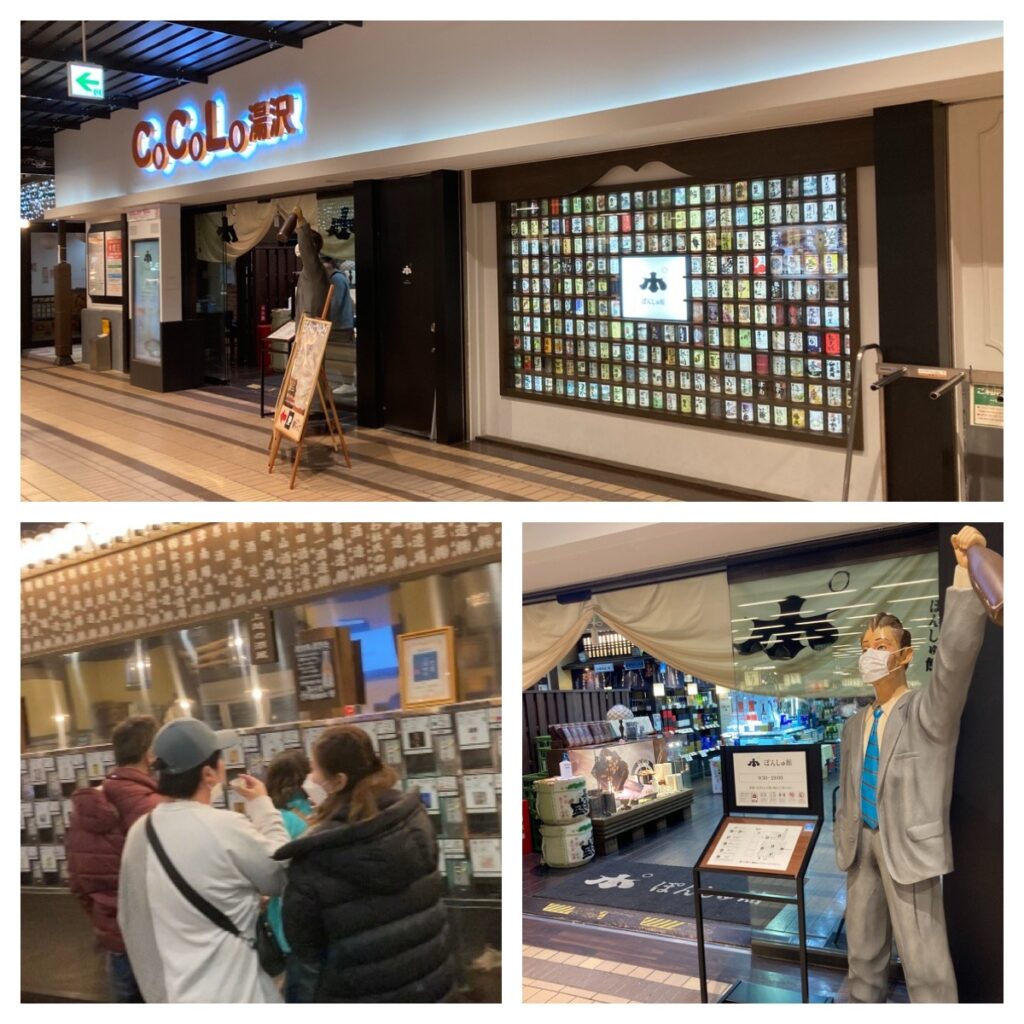

【越後湯沢駅の周辺】

【湯沢高原スキー場】

【越後湯沢】

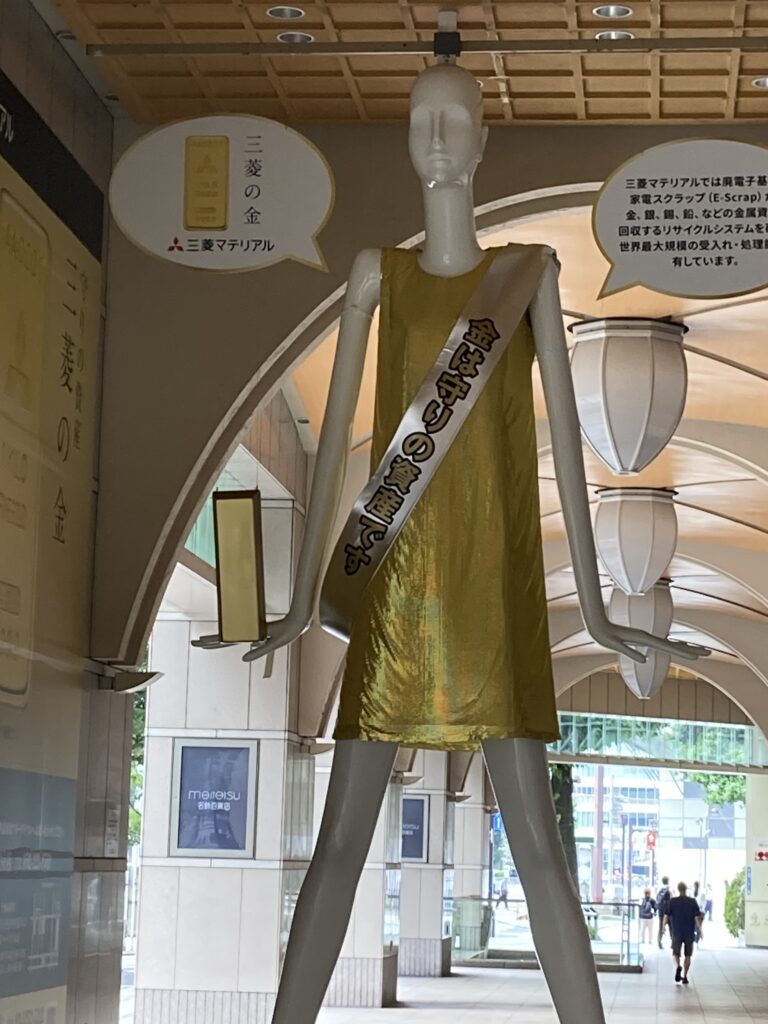

今日のナナちゃん

下から覗けないや😂

中央新幹線の工事か

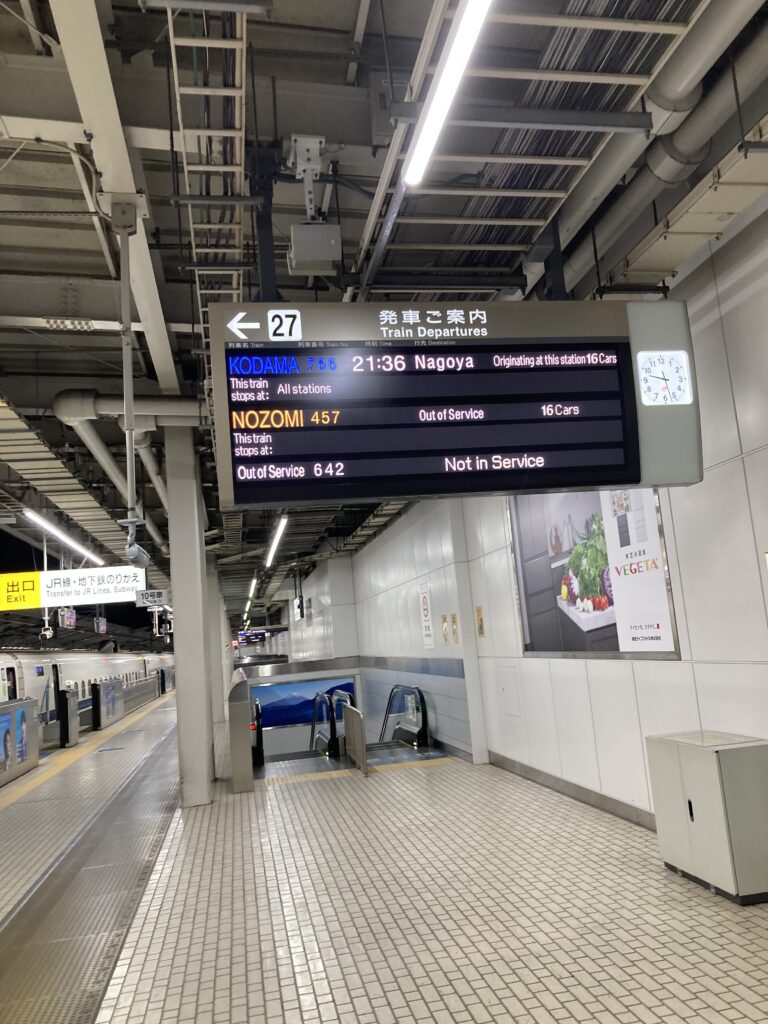

【名古屋駅】

来週は、クリスマスですね

【うな正】

神田にある老舗の鰻屋

【青森県で有名な2つのローカルグルメ】

・スパークリングアップル

青森産のりんご果汁を使用した炭酸飲料で、爽やかな甘みと酸味が特徴です。株式会社シャイニーが製造する「アップルサイダー」が有名。

・イギリストースト

青森市のパンメーカー「工藤パン」が製造する菓子パン。食パンにグラニュー糖とマーガリンをサンドし、懐かしい味わい。シンプルながら独特の美味しさで、青森県民のソウルフード的存在だとか。

【祈祷室】

宗教を問わず利用できる祈祷室が設置されていました。

礼拝用マットや礼拝時の方角を示す案内が備えられていました。国際線利用者や観光客のニーズに応えるため設置されているのでしょうが、青森空港の多文化対応を象徴していますね。

【浅虫海岸】

青森市浅虫温泉エリアにある風光明媚な海岸です。

陸奥湾に面しており、白砂の美しい海岸線が広がる。夏は海水浴、その他の季節は散策や夕景観賞に。

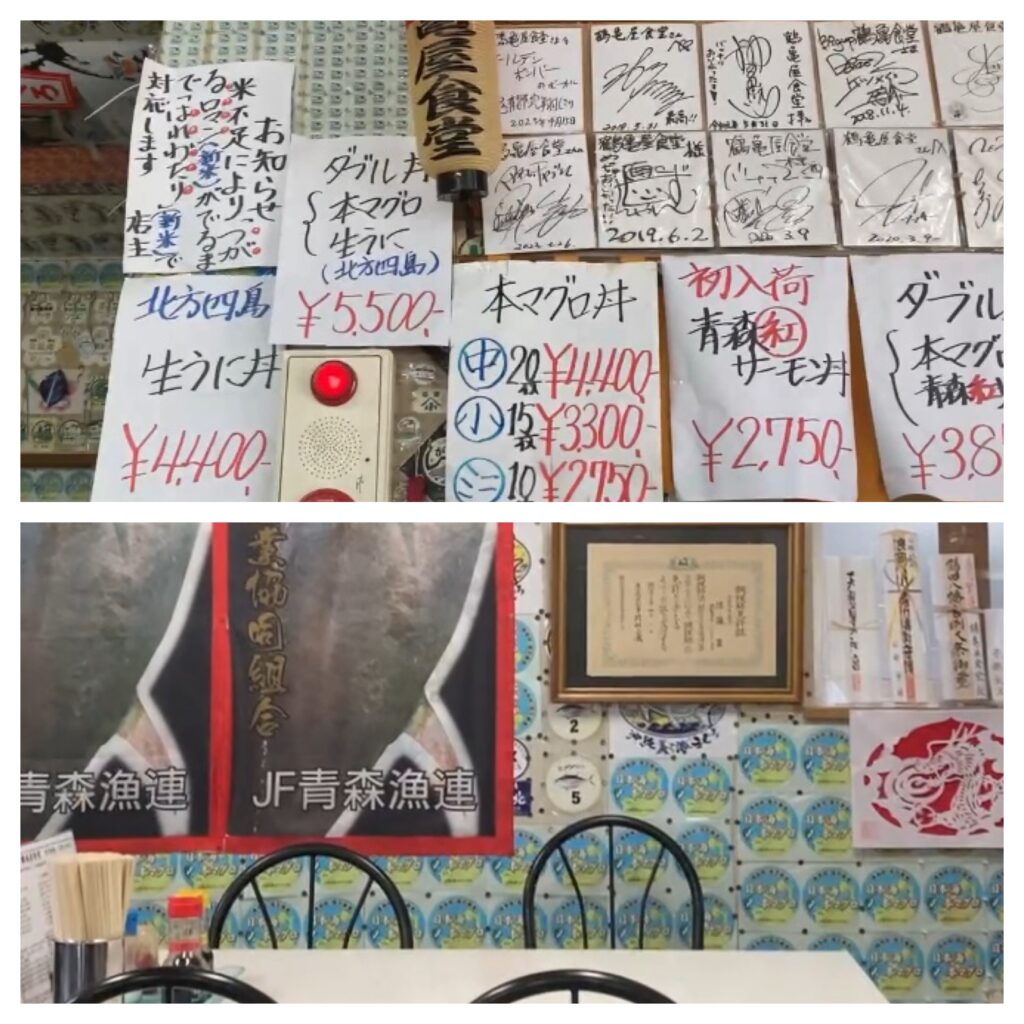

【鶴亀屋食堂】

海鮮料理で有名な食堂で、TVのオモウマい店で紹介されていました。

特大サイズの海鮮丼や刺身定食。特に豪快なボリュームが話題です。

営業時間は、11:00~14:00頃(売り切れ次第終了)と短く、過去には大行列で長いこと待たされる様なことも聞きましたが、かなり空いてますね。

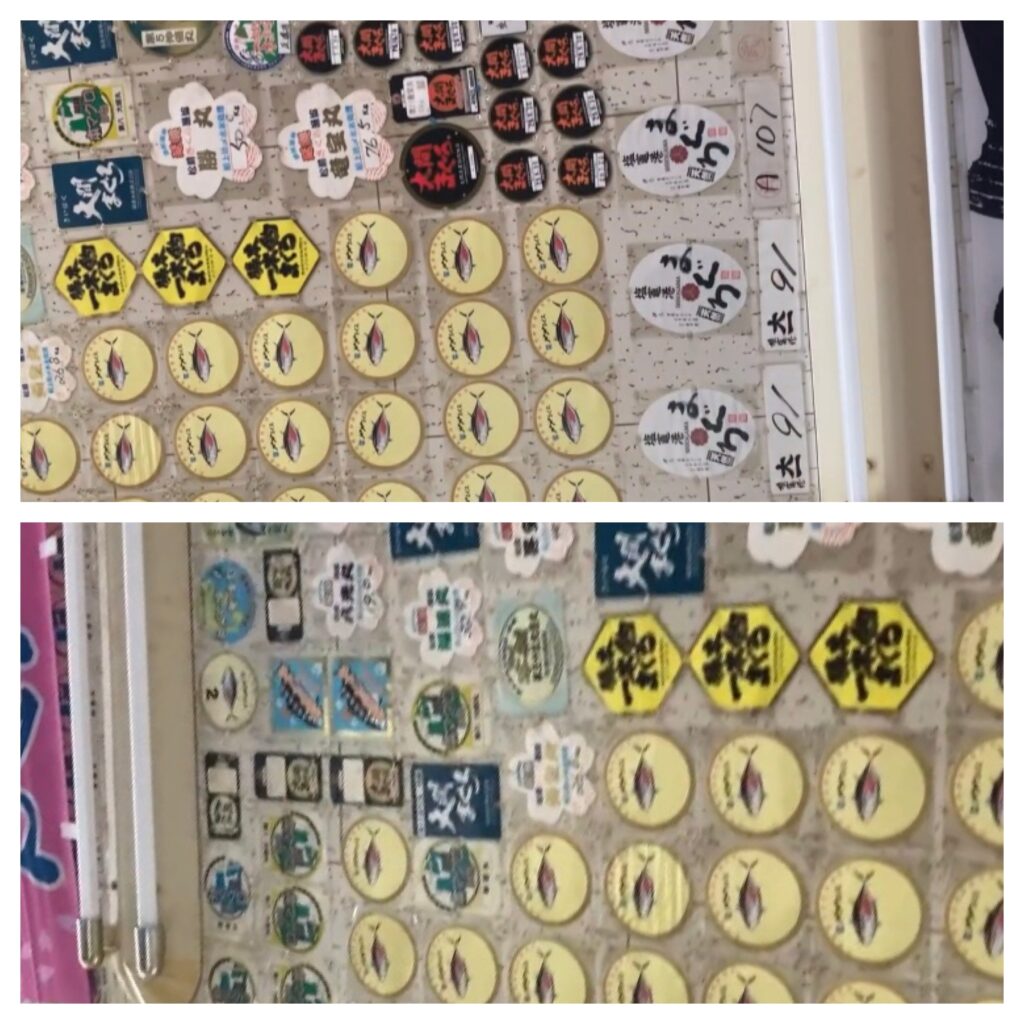

店内も凄い

店主が、マグロについてくるシール好きで、沢山の量を仕入れるらしいです。

店じゅうに貼るって😅

本マグロとサーモンのダブル丼を頼んでみましたが、食い切れん量です。

上に乗ってるサーモンの下に大量の本マグロで、なかなかご飯に辿り着かない。

味は美味しかったです。

【八大龍神宮】

青森県青森市浅虫地区にある神社で、龍神信仰を中心としたパワースポットとして知られています。

開運や厄除け、商売繁盛のご利益があるとされ、海を臨む美しい景観と静かな雰囲気が魅力の神社です。

皆様に御利益がありますように🙏

【浅虫水族館】

青森県青森市にある水族館で、東北地方最大級の施設です。

主な見どころは、イルカショー、大型水槽での魚群展示、アザラシやペンギンの展示だとのこと。青い森鉄道「浅虫温泉駅」から徒歩約10分で家族連れや観光客にも人気のスポットです。

【青森空港】

青森空港は青森市にある地方空港で、国内線は東京(羽田)、大阪(伊丹)、札幌(新千歳)への便が主に運航されています。

一部国際線も対応し、青森県の玄関口として利用されています。

ランチはフライ定食

【盛岡駅】

岩手県盛岡市にある駅で、東北新幹線や秋田新幹線、JR東日本の在来線(東北本線、田沢湖線、山田線、いわて銀河鉄道線)が接続しています。

【入船みなとタワー】

新潟県新潟市中央区の入船地区に位置する展望タワーで、新潟港を一望できる観光スポットです。このタワーは、港湾都市である新潟市のシンボルの一つであり、港の歴史や現在の姿を学ぶことができる場所として、観光客や地元住民に人気があります。展望台からは、新潟港をはじめ、日本海や市街地を見渡せる絶景が広がり、遠くの山々まで見渡すことができます。

ランチはカツ煮

【湊稲荷神社】

新潟県新潟市中央区にある神社で、稲荷神を主祭神として祀っています。稲荷神社は、五穀豊穣や商売繁盛の神として広く信仰されており、湊稲荷神社もその例に漏れず、地域の人々に親しまれています。特に新潟港に近い立地から、昔は港の安全や海上交通の守護としても篤く信仰されてきました。

皆様に運気が届きますように🙏

【開運稲荷神社】

新潟県新潟市中央区にある神社で、商売繁盛、開運招福、家内安全などのご利益があるとされています。稲荷神社は、五穀豊穣や商業の神として全国的に信仰されていますが、開運稲荷神社もその一つとして、特に地元の人々から信仰されています。境内には赤い鳥居が連なり、参道を通ると清々しい雰囲気が広がります。開運や成功を願う参拝者が多い神社です。

皆様に運気が届きますように🙏

【日和山住吉神社】

新潟県新潟市中央区に位置する神社で、住吉三神(底筒男命、中筒男命、表筒男命)を主祭神として祀っています。住吉神社は海上安全や航海守護の神として知られており、新潟港に近い日和山にあるこの神社は、古くから船乗りや漁業関係者など海に携わる人々に篤く信仰されてきました。「日和山」という名前は、かつて船の出航を決めるために天候を観測した場所であったことに由来しています。

皆様に運気が届きますように🙏

【新潟大神宮】

新潟県新潟市中央区にある神社で、天照大神と豊受大神を主祭神として祀っています。これらの神々は伊勢神宮における主祭神と同じであるため、「越後の伊勢」とも称され、古くから地元の人々に親しまれています。

皆様に運気が届きますように🙏

【豊照稲荷神社】

新潟県新潟市中央区に位置する神社で、稲荷信仰に基づき、商売繁盛や五穀豊穣、家内安全を祈願する場所です。稲荷神社は日本全国に多数存在しますが、豊照稲荷神社も地域に根ざした神社として地元住民に親しまれています。

皆様に運気が届きますように🙏

ランチは海鮮丼

【流作場鎮守三社神社】

新潟県新潟市中央区にある神社です。この神社は、地域の守護神として崇敬され、特に流作場地区の鎮守として知られています。三社神社という名称からもわかるように、三柱の神々が祀られており、地域の安全や繁栄を願う場所として、地元住民から大切にされています。

皆様に運気が届きますように🙏

【新潟駅】

新潟駅は、新潟県新潟市中央区にある主要な鉄道駅で、JR東日本が運営しています。上越新幹線や、信越本線、白新線、越後線など多くの路線が乗り入れ、地域の交通拠点となっています。

駅周辺にはショッピングモールやホテルなどの商業施設が集まっており、観光やビジネスの拠点としても利用されています。改修工事が行われ、バリアフリー化や利便性の向上が図られています。

【北の大地】

過去にマツコさんが来た様ですね。

1Fに4人程度、無茶苦茶な急傾斜の階段を昇って

2Fも8人程度で一杯となる店。

サーバー使って、ソフトドリンク含めて、

勝手に自由に何を飲んでも良いって原価管理大丈夫かな。在庫が無かったがラクダの肉も食べられるらしい。

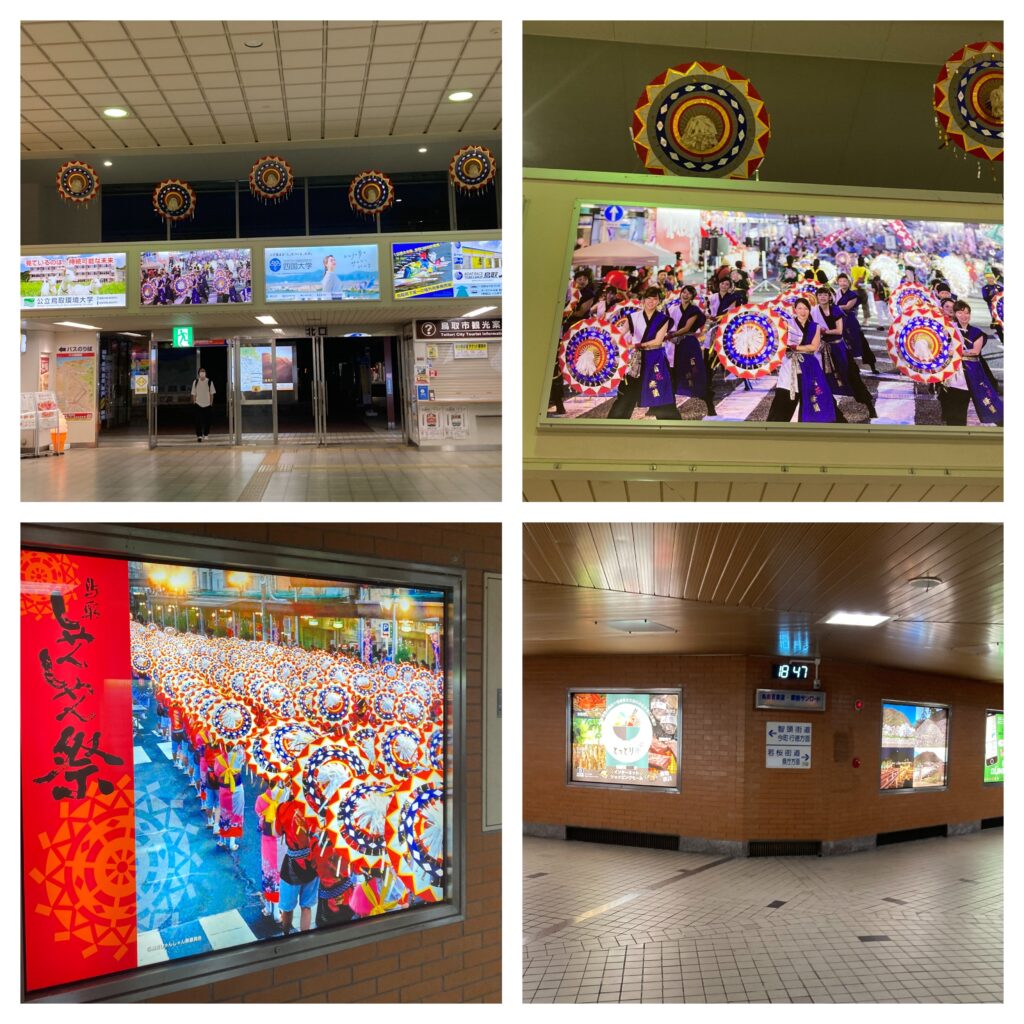

【鳥取駅】

石破茂氏は鳥取県出身の政治家です。

鳥取シャンシャン祭りは、鳥取市で毎年8月に開催される大規模な夏祭りです。名前の「シャンシャン」は、傘に鈴をつけて踊る「しゃんしゃん傘踊り」に由来しており、この踊りが祭りのメインイベントとなっています。約4,000人の踊り手が色とりどりの衣装をまとい、傘を振ってシャンシャンという音を鳴らしながら踊る様子は圧巻です。

シャンシャン祭りでは、傘踊りだけでなく、さまざまな屋台やイベントも行われ、鳥取市全体が夏祭りムードに包まれます。地域の伝統文化や観光をPRするためのイベントとして、多くの観光客が訪れます。

期間限定で羽田空港で赤福売ってた😳

【歌舞伎町】

東京都新宿区に位置する日本で最も有名な歓楽街の一つです。新宿駅の東側に広がる夜の街。

歌舞伎町の名前の由来は、かつてこの地域に歌舞伎の劇場を建設する計画があったことにさかのぼる。劇場自体は建設されませんでしたが、その名残として「歌舞伎町」という名前が定着しました。

近年では、観光客にも人気のスポットとなっており、訪れる人々は多岐にわたります。一方で、治安の問題も一部指摘されていますが、警察や地元の取り組みで改善が進められています。

【スタジオアルタ】

いつのまにか雨☔️止みましたね。

東京都新宿区新宿にある商業ビルで、新宿アルタビルとも呼ばれます。フジテレビの「笑っていいとも!」が長年収録されていたスタジオとして有名です。

新宿駅東口からすぐの場所に位置し、アクセスが非常に便利です。

住宅地の中に位置しており、アクセスがやや分かりにくいと感じる。その一方で、歴史的な価値を持つこの遺跡が日常の風景の中に溶け込んでいるという点も興味深いところです。

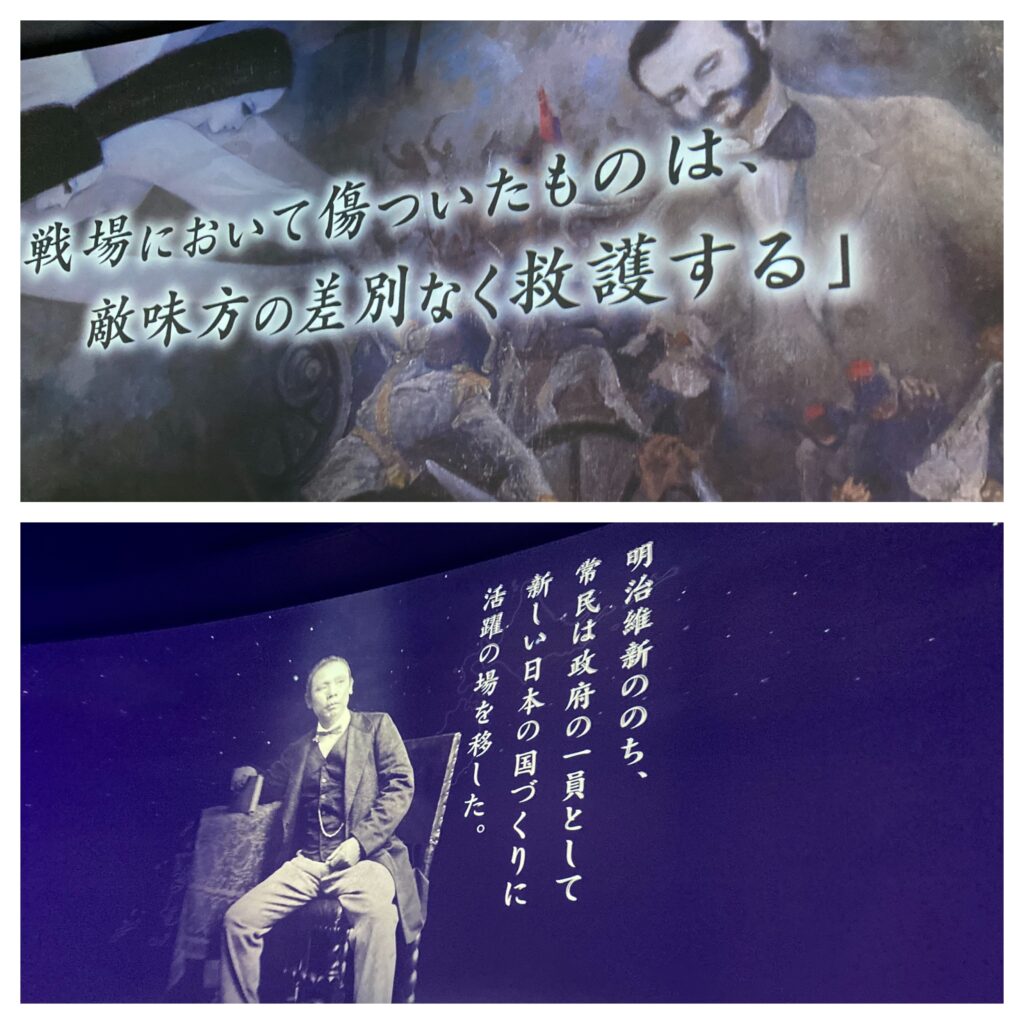

【佐野常民】

明治時代の政治家であり、1877年に西南戦争の際、傷病者の救護活動を行う組織の必要性を感じ、1887年に日本赤十字社の前身である博愛社を設立した。

【日本初の蒸気船を建造】

有明海の北端近くに位置しており、有明海の6mもの干満差を利用し艦船の保守作業が行われたと言われている。

【明治日本の産業革命遺産 】

三重津海軍所跡は、2015年にユネスコの世界遺産に登録された。1858年に江戸幕府の命によって佐賀藩が設立した海軍施設で、日本初の西洋式蒸気船の建造が行われた。

【世界遺産 三重津海軍所跡】

三重津海軍所(Mie-Tsu Naval Base)は、明治時代から昭和時代にかけて存在した日本の海軍の拠点。現在では、三重県津市にあるこの場所には、その歴史を伝える「三重津海軍所跡」や「三重津海軍所記念館」が設置されている。

【中川副公民館】

地域の公共施設、場所を間違えたか。

【ラーメン ふくの家】

久留米ラーメンは豚骨ラーメンの一種。スープは特に濃厚で、豚骨の旨味がしっかりとしている。

スープには骨髄や脂が溶け込んでおり、独特のクリーミーさがある。豚骨を長時間煮込む「釜焚き」スタイルが特徴。これで、450円とは驚きの価格です。

【ラーメン いちげん】

地元の人気ラーメン店

混んでたのでやめました。

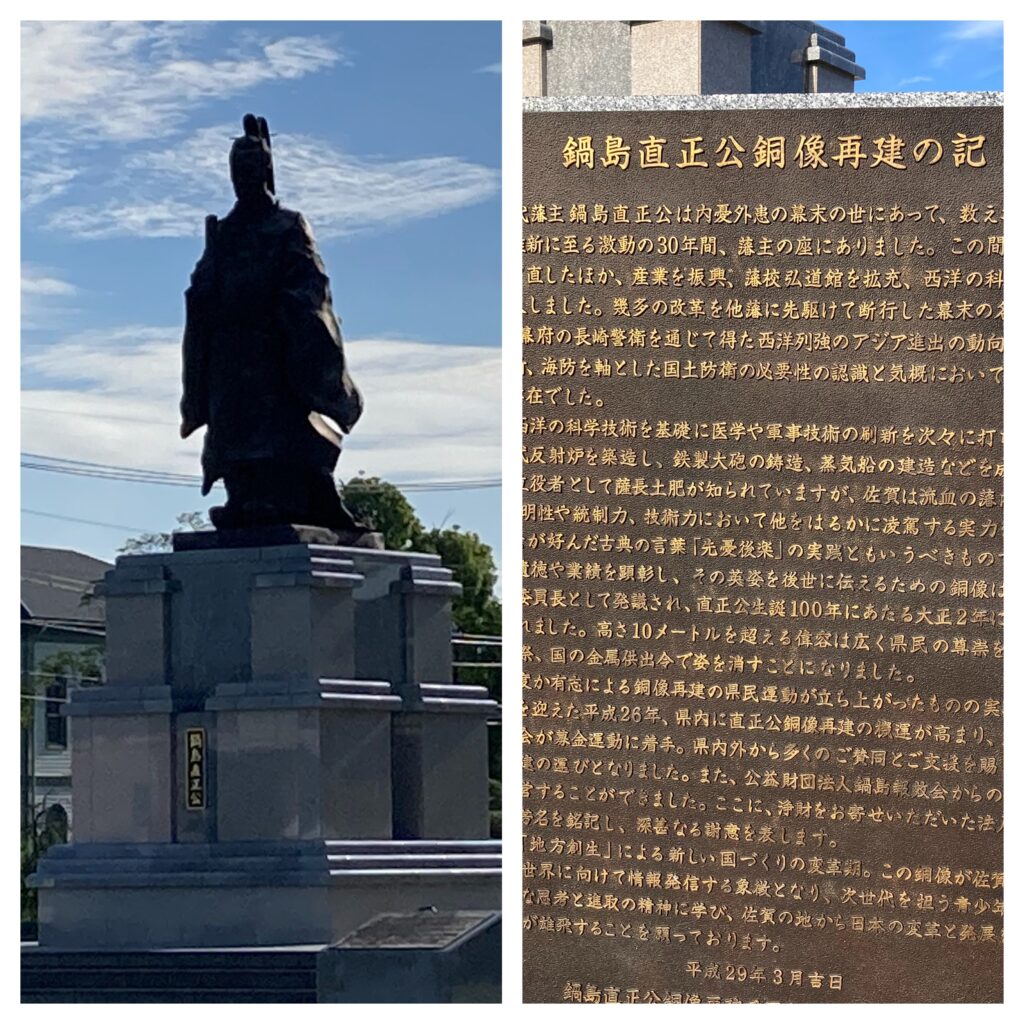

【鍋島直正】

鍋島直正(1815年 – 1871年)は、佐賀藩の藩主で、藩の近代化を進めた人物です。西洋技術の導入や産業振興、政治改革を推進した。

【佐賀城本丸】

佐賀城本丸は、佐賀県佐賀市にある歴史的な城跡で、江戸時代に佐賀藩の中心地。現在は公園として整備され、復元された「本丸御殿」や城の遺構が見学できる。

【佐賀駅】

佐賀駅は、佐賀県佐賀市にあるJR九州の駅。長崎本線に属する主要駅で1889年開業、島式ホーム2面4線を持つ橋上駅舎で特急列車も停車する。

【蝉の抜け殻とヤモリの死骸】

蝉は幼虫の時期を地中で過ごし、成熟すると地上に出て脱皮します。成虫は通常、1度だけ脱皮し、蝉の鳴き声と脱皮は関係ない。成虫が鳴くのは繁殖のためで、鳴き声を使ってメスを引き寄せます。

ヤモリは小型の爬虫類で、壁や天井を這うことができ、昆虫を捕食します。日差しの下で体を温めていると思いきや死んでました。

暑いですね〜🥵

【今日の富士山】

【今日のナナちゃん】

美味い、うまい

【名古屋駅】

みんな大好き名古屋駅😆

【新大阪】

良い時間が無いな🤔

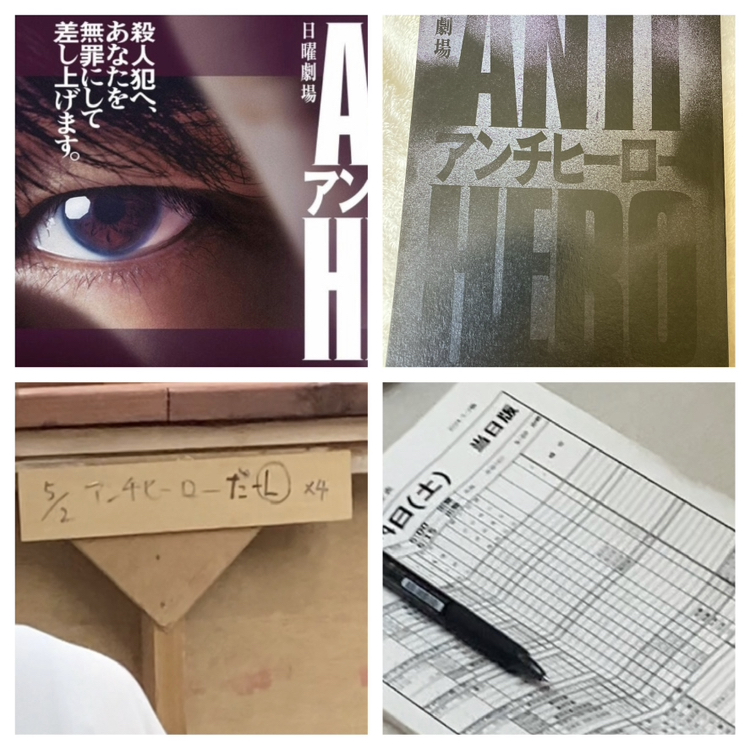

【📺 #アンチヒーロー 第十話 最終回】

日曜劇場、長谷川博己が主演。証拠が無くとも無罪を勝ち取る、殺人犯をも無罪にするアンチな弁護士。

ついに、待望の最終回が終わりました。

このドラマ明墨(長谷川博己)の味方は、

色付きだと言われてましたが、

赤峰、紫ノ宮、白木、青山、緋山、桃瀬

やはり、予想どおり白木(大島優子)も味方、明墨の指示に従って緋山の作業着を渡したのでしたね。

検察官の緑川(木村佳乃)も予想どおり明墨、桃瀬と同期で、嫌々ながら伊達原の下に入り込んで桃瀬の意思を継いだ。

緑川は、「身内に居たら恥」と伊達原が明墨に言い放った言葉を使って返してくれてスカッとしましたね。

しかし、まさか明墨は平塚医師の資料まで捏造していたとは、そしてそれを伊達原が削除しようとしてたとは驚きでした。まさにアンチヒーロー、どんな手段を使ってでも悪事を裁く。

最終回は、特に伊達原と明墨の対決が凄かったですね。これぞ裁判、そして伊達原とともに地獄へ道連れの覚悟を持った明墨。

あとは、緋山はやはり明確な殺人犯でしたね。あの状況を考えると分からなくもないが殺人は殺人です。大逆転の無罪は無かった。

倉田が紫ノ宮との面会で曲も「ゴメンね、ゴメンね♪」と謝罪を重ねてたのも良かったですね。

志水も無事に無罪となり娘と抱擁。釈放のハッピーエンド、本当に良かった。

そして、最後に

赤峰(北村匠海)は、

明墨に何故に事務所に入れたのか問いましたね。

「大事な人を守る為なら人を殺せるから」

今度は、赤峰がアンチヒーローを引き継いで、明墨を救うという結末。なんとも、良い終わり方でした。

いやー良かった👏👏

本当に楽しいドラマでした。

VIVANTロスに続いてアンチヒーローロスになってしまいそうだ。

本当に奥が深い、各ストーリーが綿密に絡み合って出来上がっている素晴らしい脚本でした。スタッフの皆様お疲れ様でした。

良いドラマをありがとう。

そうなんですよねー、糸井一家殺人事件の犯人が志水で無かったとしたら誰?

招かれた客が犯人という線なのか。

そして、志水が得た金は、実際に何処へ消えたのか。

謎が残ってるのですよねー🤔

【📺 #アンチヒーロー 第十話 最終回】

日曜劇場、長谷川博己が主演。証拠が無くとも無罪を勝ち取る、殺人犯をも無罪にするアンチな弁護士。

ついに、待望の最終回ですね。

このドラマ明墨(長谷川博己)の味方は、

色付きだと言われてる。

赤峰、紫ノ宮、白木、青山、緋山、桃瀬

前話では、白木(大島優子)が裏切った形で終了したが

明墨の戦略と見て良いでしょう。用心深い伊達原を油断させ誘き出すための明墨の作戦かと。

今日、検察官の緑川(木村佳乃)が捕まった明墨を救出し、ラスボス伊達原(野村萬斎)との直接対決でしょう。

今期、最も楽しんでいるドラマ、本日の最終回も楽しみです。

先日、撮影現場に行ってきましたので、

本日の最終回も、ちょこっと内容見てるんですよね。

瀬古判事(神野三鈴)が弾劾裁判で叩かれてました🤣

裁判官から質疑を受けるも、「いいえ」、「いいえ」と無言に近い回答と、その演出でした。

今日は、瀬古判事を崩して、

出てきた材料を使って伊達原を倒すのでしょう。

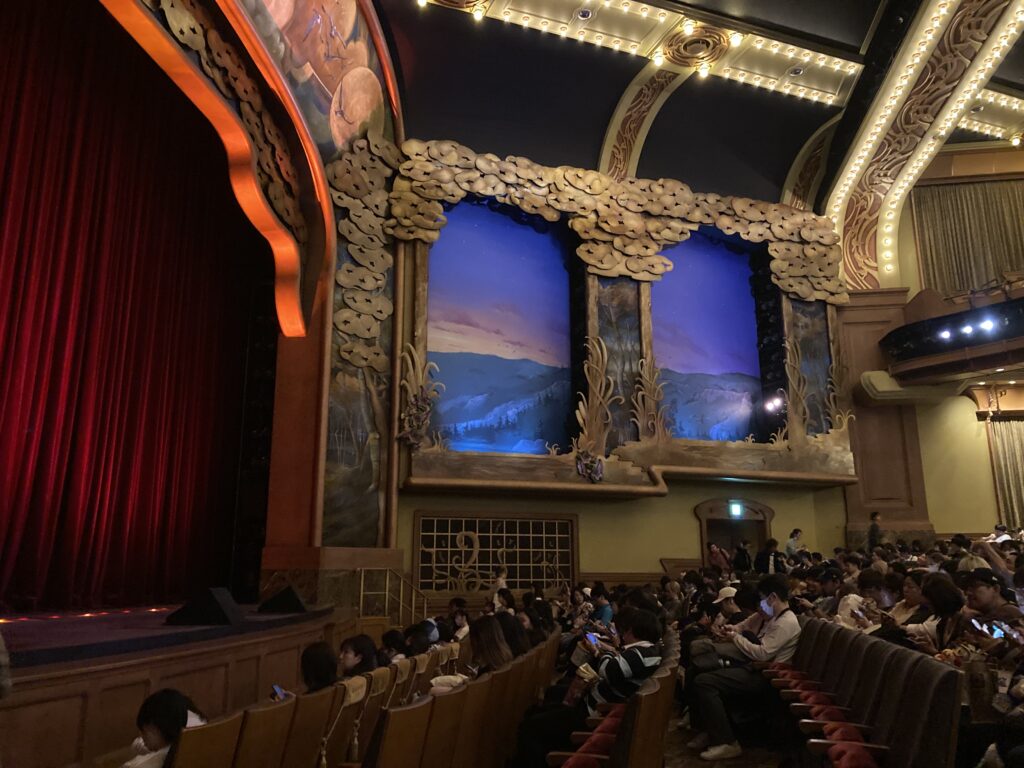

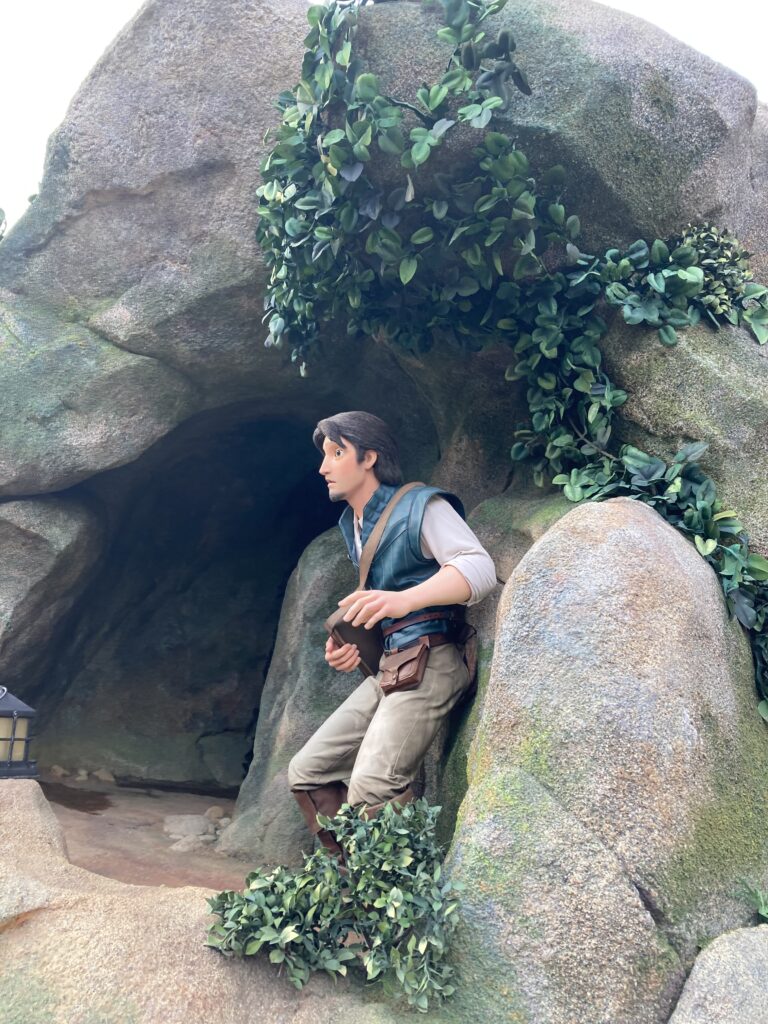

【#ラプンツェル】

窓から顔出してる🤣

【#ラプンツェル】

イッツアスモールワールドとカリブを

混ぜた感じ。

乗船時間は3分くらいと非常に短く感じた。

細部の作り込みは良かったが。

新エリア

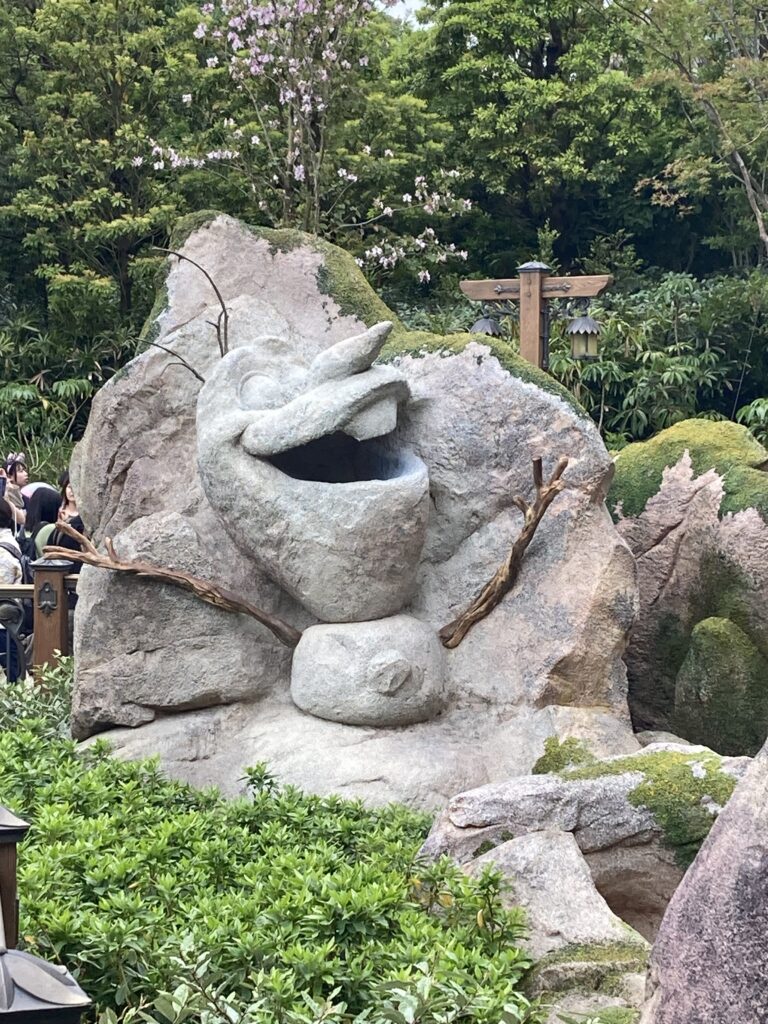

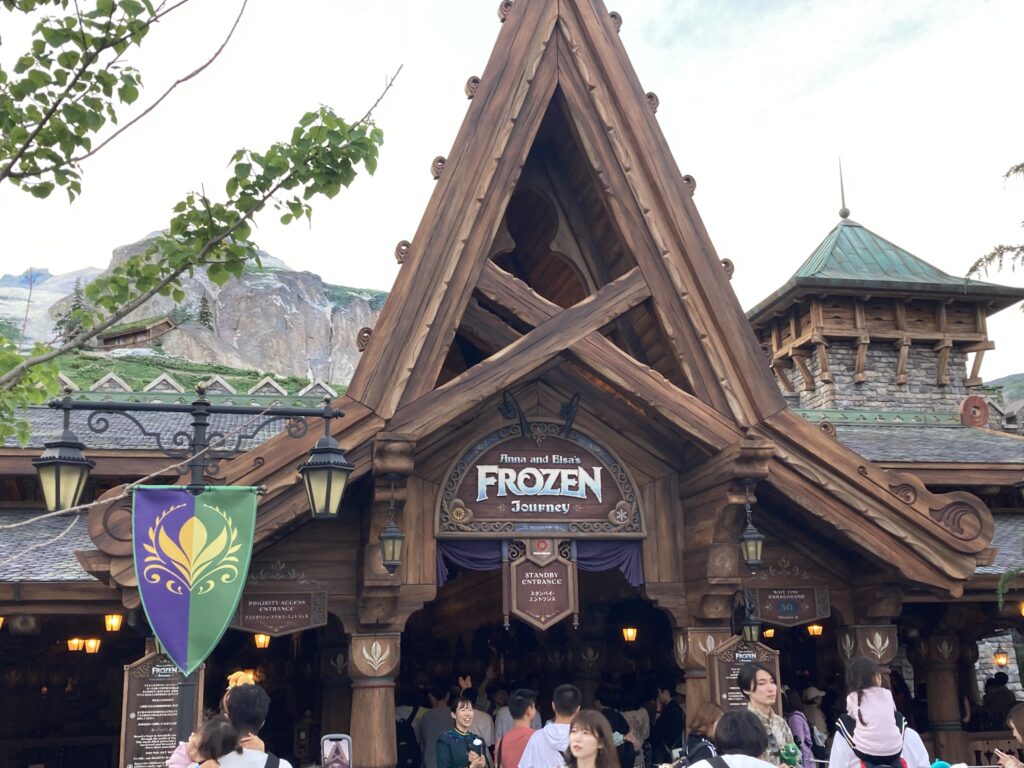

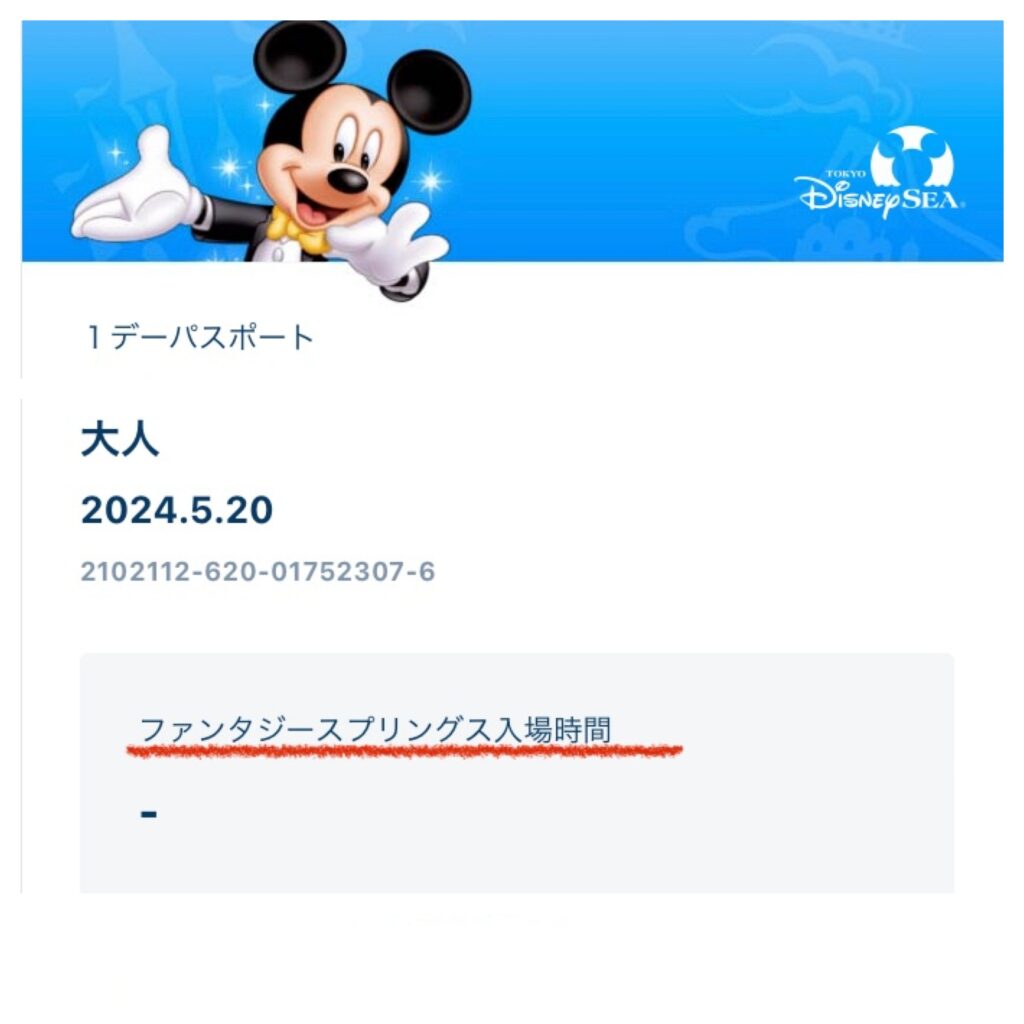

【#新エリア】

こんな感じです。

来月の公開前に、予告なしで一般客を新エリアに入場させる日です。

【#ピーターパン】

新エリアの新アトラクションは4種類、

そのうちピーターパンは2つあるが1つは子供向け。

ランドのピーターパンとは異次元の内容ですね。

3Dメガネを装着したコースター系の

12人乗車アトラクション。

ピーターパンとともに宙を舞う映像系なので、ソアリンの様な世界観も持ち合わせており、公開されたら長蛇が予想されますね。

なかなか楽しく人気化しそうな出来栄えでした。

公開は6月だが、

別途で2.5万円払わないと新エリアには入れない仕様となってる。

事前に公開は魅力的ですね。

【#スニーク】

今日が、新エリアの「スニーク」との情報を入手したので訪問したのですが、雨☔️ですね。

【#ディズニーシー】

【#東京ディズニーシー】

新エリアのスニークとやらで付き合わされてます。

ゲネプロとか言ってたが、意味がわからん。

ランドもシーも年間で何度も訪問してるが。

【#ファンタジースプリングス】

スニーク

事前のプレビューと呼ばれる「公開リハーサル」のことです。一般公開前の新エリアについて、ひっそりと公開し本番に備えることの様です。

ゲネプロ

オペラやバレエ、演劇などの舞台芸術やクラシック音楽において、初日公演や演奏会の本番間近に本番同様に舞台上で行う最終リハーサル、「通し稽古」のことを意味する様ですね。

雨☔️なのに、なかなかの人です🤔

どう見ても怪しいだろ😎

何してんだ🤔

【登別駅】

北海道登別市登別港町にある北海道旅客鉄道 室蘭本線の駅である。

当駅は登別地区及び登別温泉への最寄駅であり、特急「北斗」、「すずらん」が停車する。

ここも何だか中国人が多いですね。

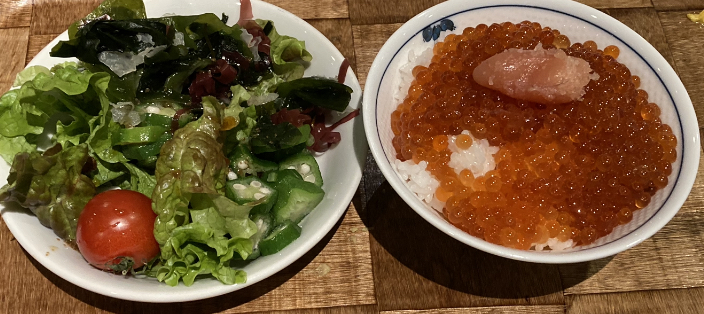

海鮮丼

なかなか美味い😋

洞爺湖温泉、カルルス温泉、登別温泉

♨️迷いますね。

【ラーメンサラダ】

地元で有名だとか🤔

冷やし中華の様で美味しいが

【味の大王なかじま店】

元「モーニング娘。」の安倍なつみファンが全国から集まるというカレーラーメンのお店です。

マニア感が凄いです😂

【カレーラーメン】

店主が1人で対応してるので、やや調理に時間がかかる感じでしたが、濃厚なカレースープでスパイシーな味が癖になる。なかなか美味しかったです。

【母恋駅】

北海道室蘭市母恋北町にある北海道旅客鉄道、室蘭本線の駅である。改札業務は行っておらず、開業時からの木造駅舎が利用されている。

【駅弁】

室蘭郷土料理コンクール最優秀賞とのことですが、一体どんな駅弁なのか。弁当を開けたら貝が出てきました😂

貝の中にホッキ貝のおにぎり🍙が入ってました。

独創的なお弁当だが、手抜きの様な🤔

【地球岬】

見晴らし👀が良くて気持ち良いですね😊

皆様に良い運気が巡ってきますように🙏

今回の駅弁は、

蟹と牛の弁当にしました😊

関東は雪、そして新千歳空港も−6℃

寒い🥶

また来てしまった😊

【都内も雪⛄】

このまま降り積もると、

交通機関も乱れそうですね。

そう言えば先日の

深夜ですが都内の道路上を

電車🚃が走っている

姿を目撃👀しました😊

何で道路を走ってたのか🤔

これは読めんな🤔

駅のベンチ

何で1人用なんだろうか🤔

この家は、崩れそうだな😱

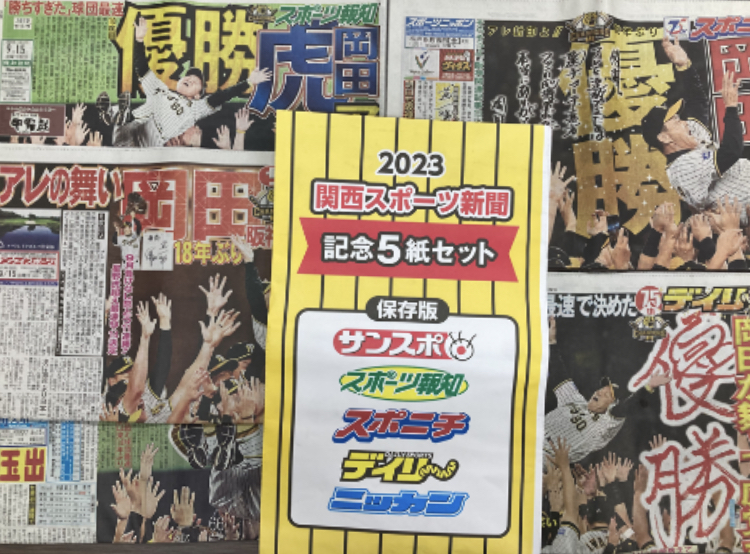

アレの後で見に来る観光客が多いね😆

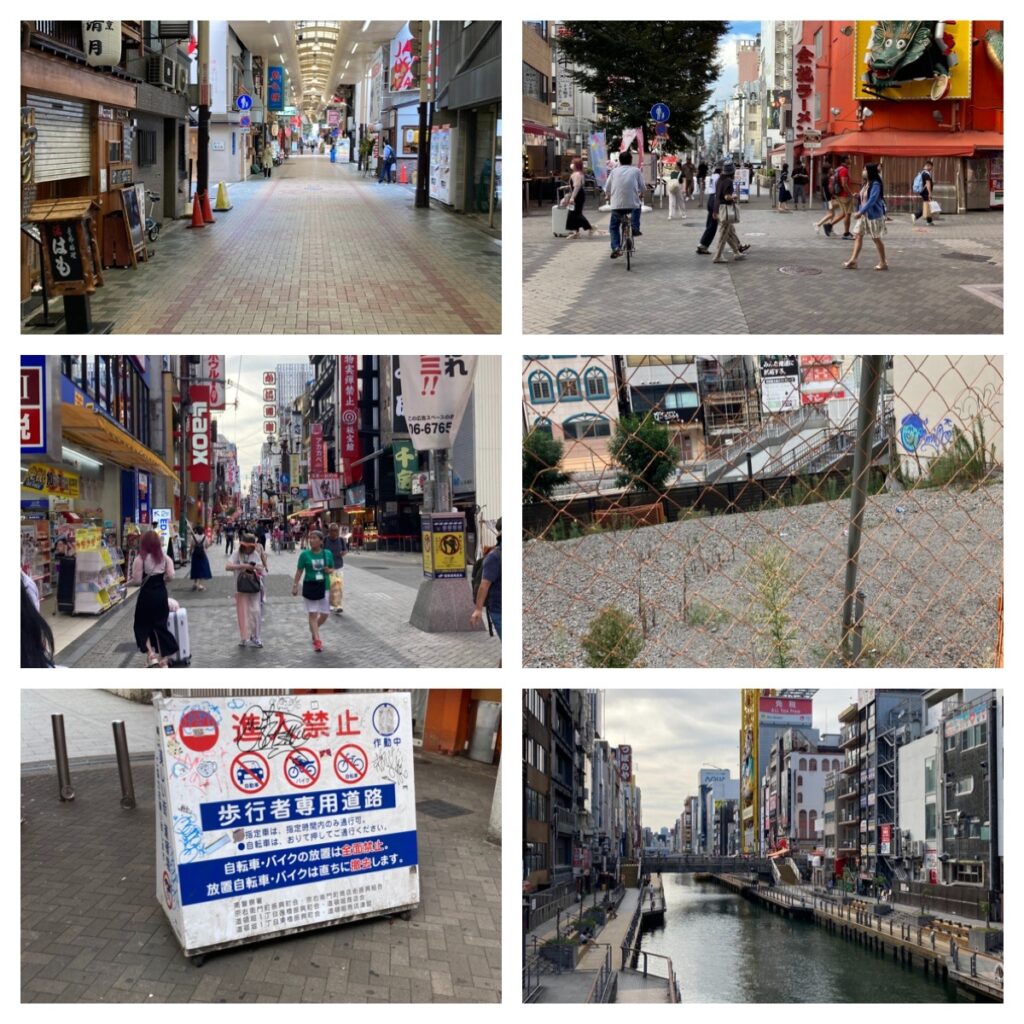

えびす橋

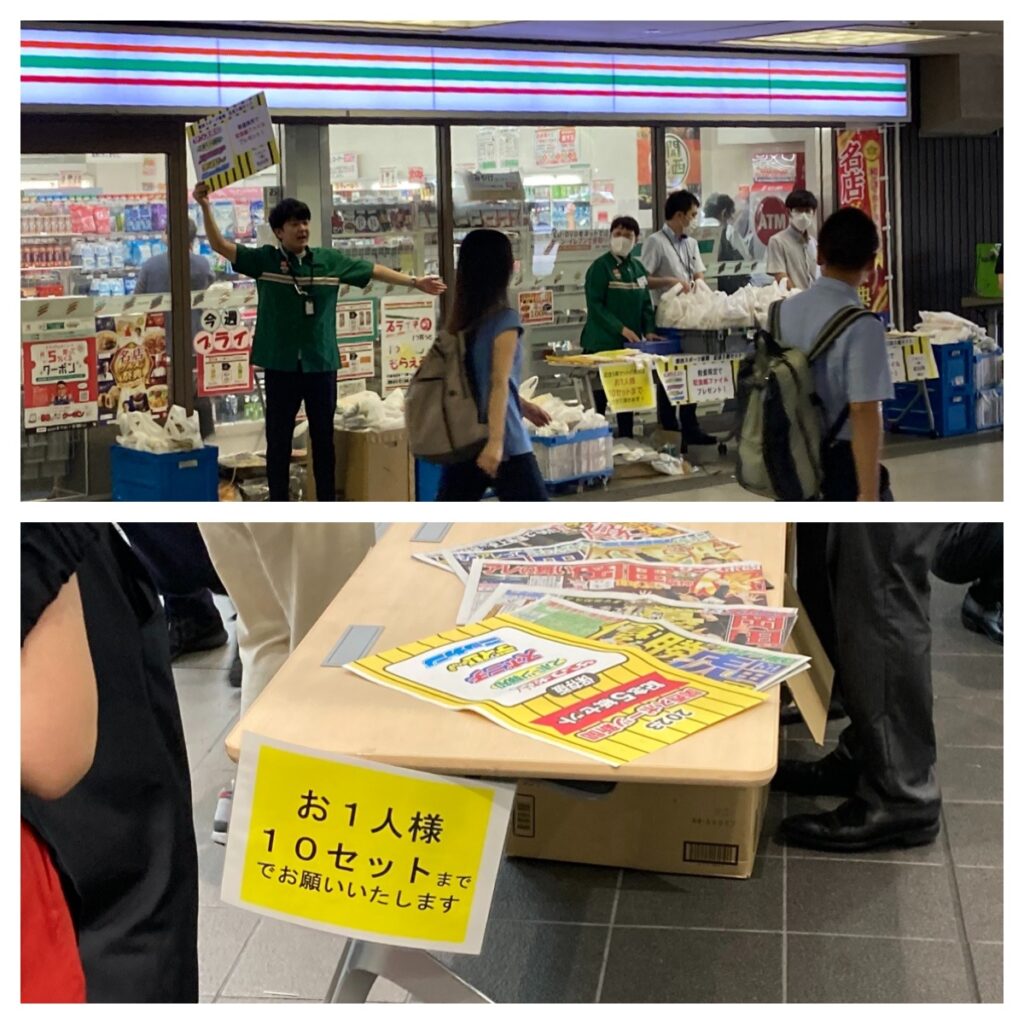

セブンイレブンも、

えげつない商売の様な😆

優勝おめでとう

アレがどうなってるか、👀見に行ってみるか。

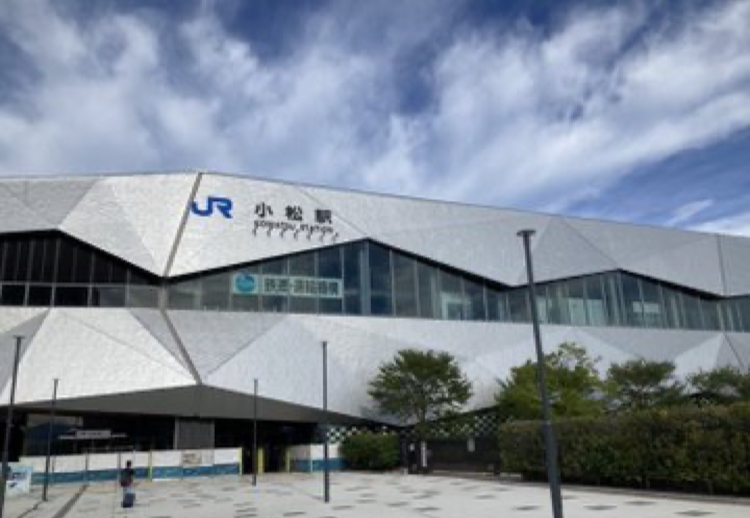

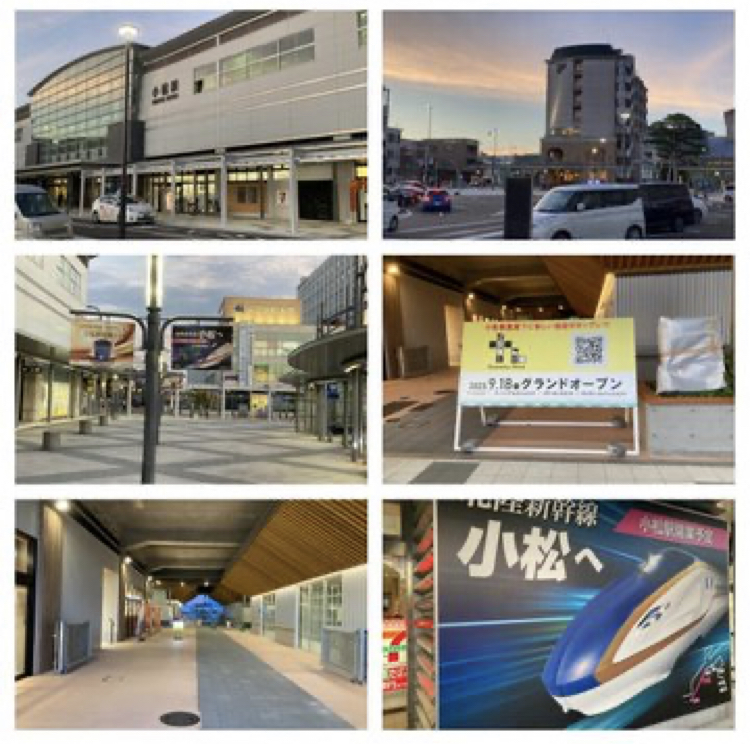

小松駅

小松ドーム

小松会社

小松駅

金沢駅

松本駅

ビール

川中島駅

【新大阪駅】

【名古屋駅】

【酒好きの聖地】

2023.2月

- まだ配布してくれる😊

- 【新千歳空港】

- 【幸ちゃんラーメン】

- 【護国神社】

- 【与賀神社】

- 【佐嘉神社】

- 【本庄公園】

- 【佐賀駅】

- 凄い人の流れ

- 【ディズニーシー】

- 【花火】

- 【御岩神社】

- 【常磐自動車道】

- なんか浮いてる

- 【日立市役所】

- 【久慈浜海水浴場】

- 【星と海の芸術祭】

- 【大甕(おおみか)神社】

- 【新千歳空港JALラウンジ】

- 【オアシスパーク】

- 【ロイズチョコレートワールド】

- 【北海道牛乳カステラ】

- 【ラーメン道場】

- 【美瑛選果のコーンパン】

- 【福岡空港】

- 【東長寺 福岡大仏】

- 【浮見堂】

- 【大濠公園】

- 【若宮神社】

- 【誉固神社】

- 【焼きラーメン】

- 【中洲屋台横丁】

- 【夕方の中洲】

- 【天神中央公園】

- 【天神 福岡市役所】

- 【羽田空港】

- 【国神神社】

- 【丸岡城】

- 【中央公園】

- 【福井市役所】

- 【福井駅】

- 【左佳枝神社】

- 【市姫神社】

- 【近江町市場】

- 【妙立寺(忍者寺)】

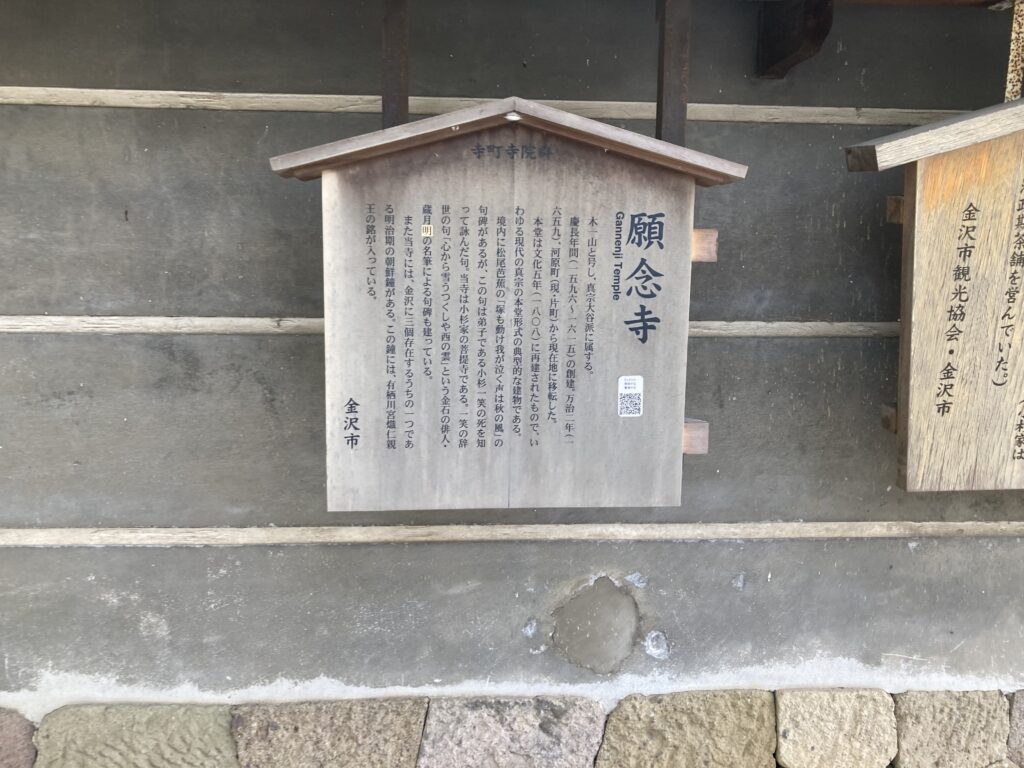

- 【願念寺】

- 【尾崎神社】

- 【戸隠神社奥社】

- 【戸隠神社九頭龍社】

- 【戸隠神社参道】

- 【戸隠神社中社】

- 【戸隠神社 火之御子社】

- 【戸隠神社宝光社】

- 【鬼無里(きなさ)】

- 【鬼滅の刃 便乗】

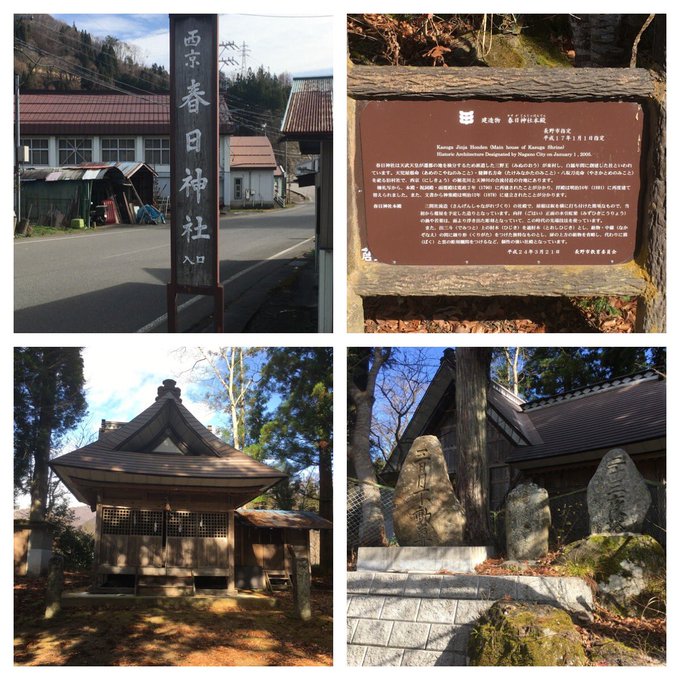

- 【春日神社】

- 【寛慶寺】

- 【善光寺】

- 【大円寺】

- 【善知鳥神社】

- 【廣田神社】

- 【青龍寺 五重塔】

- 【浪岡八幡宮】

- 【貴船神社】

- 【誓願寺】

- 【青森港】

- 【弘前八幡宮】

- 【白神山地】

- 【長勝寺】

- 【久渡寺】

- 【最勝院】

- 【日枝神社】

- 【飛騨国分寺】

- 【櫻山八幡宮】

- 【飛騨一宮水無神社】

- 【飛騨天満宮】

- 【高山別院(照蓮寺)】

- 【飛騨総社】

まだ配布してくれる😊

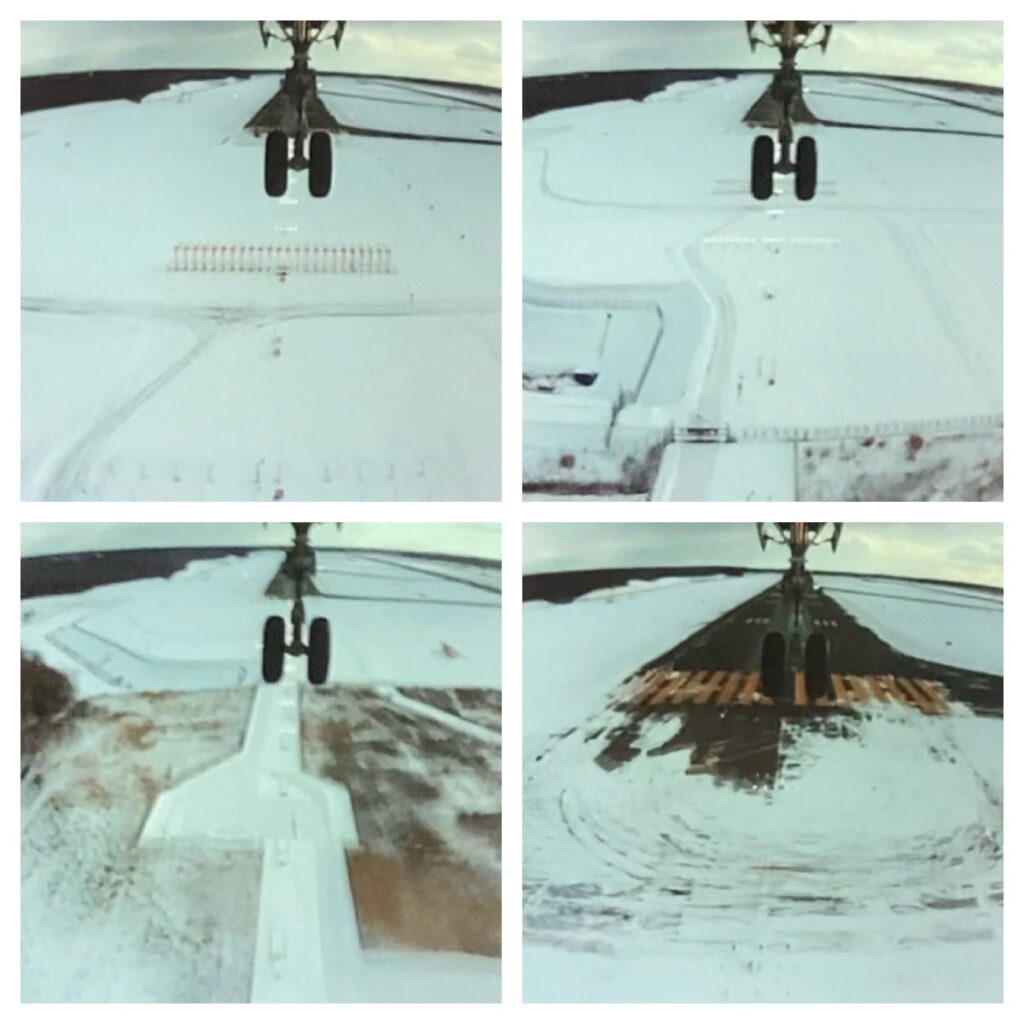

【新千歳空港】

やはり、雪積もってんな

【幸ちゃんラーメン】

【護国神社】

【与賀神社】

【佐嘉神社】

【本庄公園】

【佐賀駅】

2022 12

凄い人の流れ

順序よく動いているのは、

流石、日本人か。

今日はミラコスタに宿泊😊

【ディズニーシー】

来週イベントの練習を夜やってる。

ハーバーを見られる場所に監視が付いてるのが残念だな。

【花火】

久しぶりに見られた。

2022 11.6

【御岩神社】

【常磐自動車道】

なんか浮いてる

【日立市役所】

【久慈浜海水浴場】

【星と海の芸術祭】

【大甕(おおみか)神社】

2022.8月

【大甕駅】

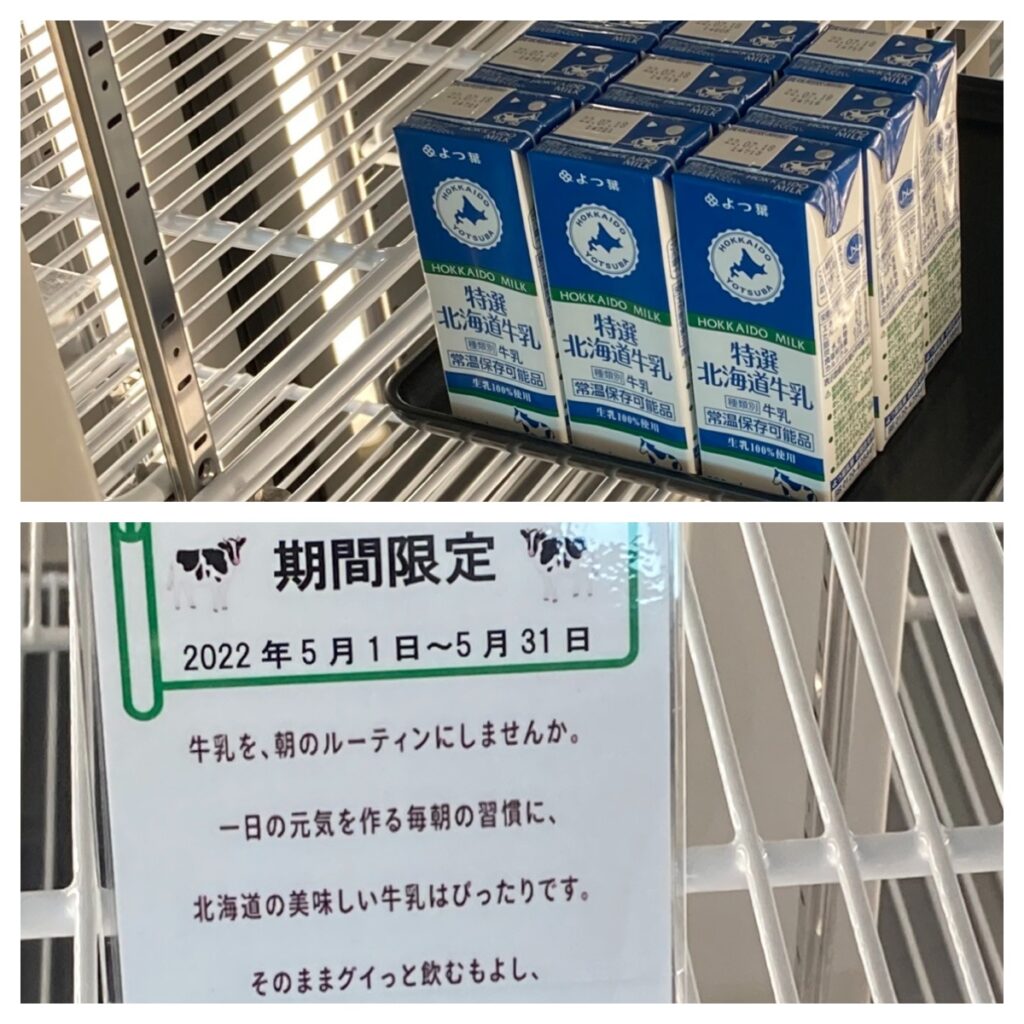

【新千歳空港JALラウンジ】

期間限定で牛乳サービス😊

【オアシスパーク】

温泉、映画館もあって、

新千歳空港は、楽しいですね😊

【ロイズチョコレートワールド】

【北海道牛乳カステラ】

【ラーメン道場】

本店で食べられなかったので、やはり食べたくなりました。

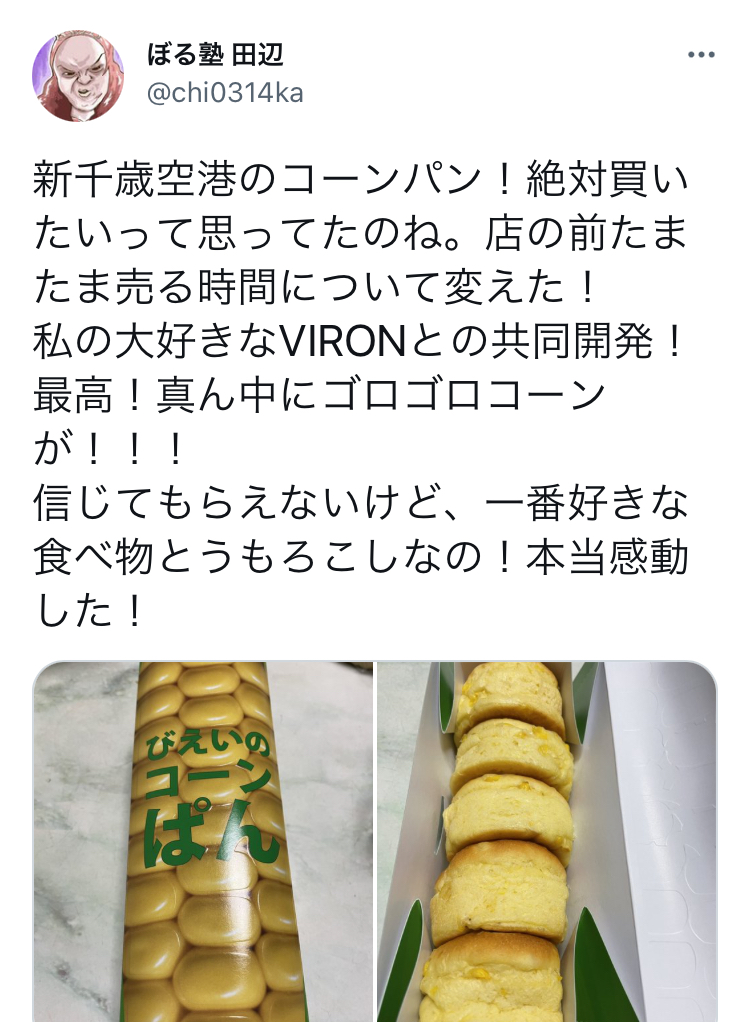

【美瑛選果のコーンパン】

2022 5月

ばる塾田辺さんの発言で、有名となった様です😊凄い並んでます。

【福岡空港】

【東長寺 福岡大仏】

大仏は撮影禁止

地獄極楽めぐりの最後は、善光寺の真似してる感じでしたが😅

【浮見堂】

【大濠公園】

【若宮神社】

【誉固神社】

【焼きラーメン】

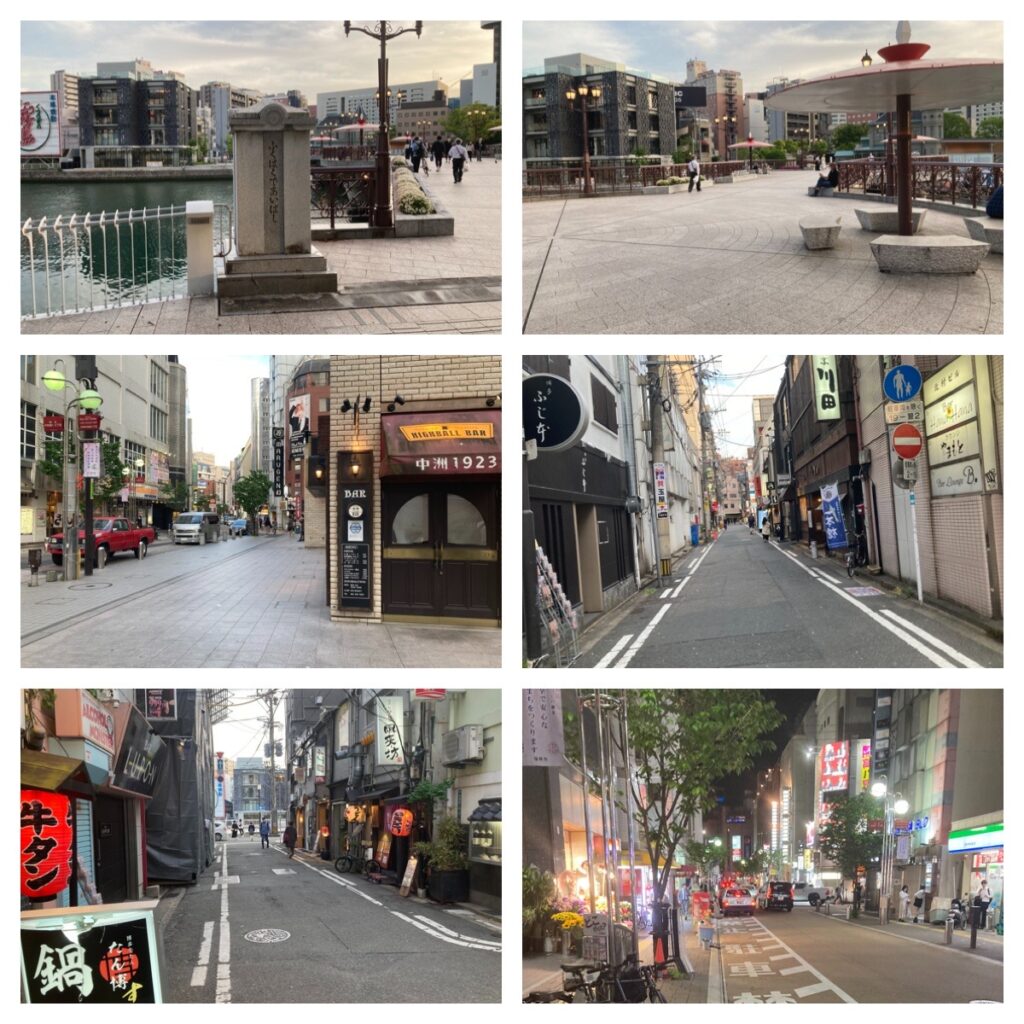

【中洲屋台横丁】

【夕方の中洲】

福博であい橋

【天神中央公園】

【天神 福岡市役所】

【羽田空港】

2022 5月

みんなのモビリティ

乗ると出発ゲートまで、案内してくれるらしい🤔

【国神神社】

【丸岡城】

【中央公園】

【福井市役所】

【福井駅】

【左佳枝神社】

福井県 2022 4月

【市姫神社】

【近江町市場】

【妙立寺(忍者寺)】

なかなか珍しい構造と、非常に面白い説明で楽しかったです😊

【願念寺】

2022 4月

【尾崎神社】

2022 4月

【戸隠神社奥社】

天照大御神が天の岩屋にお隠れになった時、無双の神力で岩戸を開いた天手力雄命を御祭神として祀る戸隠神社の御本社。 御神徳は開運、心願成就、五穀豊穣、スポーツ必勝など。

【戸隠神社九頭龍社】

奥社本殿左にあり、戸隠神社五社の中で最古の歴史を持つ戸隠の地主神。 生命の源、水を司る九頭龍大神は、古来より雨乞いの神、虫歯・縁結びの神として特別な信仰を集めている。

スポンサーリンク

【戸隠神社参道】

ここは、山奥

車では行けぬ場所。 参道だけで2kmあり、ひたすら歩き続ける秘境の地 中間にある樹齢400年の杉並木が圧巻。 社殿は何百メートルもの断崖の真下に建てられています。 冬季(1月7日~4月中旬頃)は雪崩の危険があるため閉山します。

【戸隠神社中社】

御祭神は天八意思兼命。 天の岩屋にお隠れになった天照大神にお出まし願う方法を考案された知恵の神様で、学業成就・試験合格・商売繁盛等に御神徳がある。

【戸隠神社 火之御子社】

天岩戸の前で艶やかな舞を舞った女神様、天鈿女命を祀る神社。 舞楽芸能上達、開運、縁結、火防などの御神徳があり、境内には夫婦杉、西行桜がある。

【戸隠神社宝光社】

270余段の石段の上に建つ荘厳な社殿は、戸隠神社五社の中で最古の江戸末期建築。拝殿の彫刻が見事。 御祭神は天表春命。家内安全さらには女性や子供の守り神として御神徳があります。

【鬼無里(きなさ)】

長野市鬼無里地区の山奥 紅葉伝説や木曾義仲に因む伝承を残し、伝説にちなむ「東京(ひがしきょう)」「西京(にしきょう)」などの集落がある。 奥裾花渓谷(日本百景)やミズバショウ大群落の奥裾花自然園も著名。過疎地域に指定。 鬼滅の刃で人気が出るか

【鬼滅の刃 便乗】

【春日神社】

東京、西京という地名、加茂神社とともに京の都を思わせる神社。 伝承によれば、この地に遷都を計画した天武天皇の使者が来訪した折に創建したといわれている。 本殿(春日造・板葺・三間社)は長野市指定文化財。

【寛慶寺】

浄土宗の仏教寺院。総本山は京都の知恩院でその末寺。善光寺の境内に接するように敷地。 平安末期12世紀に栗田氏により創建された経緯を持ち、善光寺の別当を栗田氏が務めたことから、15世紀末に現在地に移転した。

【善光寺】

1707年に再建した本堂は、撞木造と呼ばれる独特の構造を持ち、東日本最大級の規模を誇る江戸中期仏教建築の傑作と言われている。 1953年に国宝指定された。山門、経蔵は国の重要文化財に指定されている。「牛に引かれて善光寺参り」で有名

【大円寺】

大本尊の大日如来は奈良時代に大安国寺に安置されたとされる。

大安国寺は、地名「大鰐」の起源ともいわれており、のちに大衰退し、本尊の大日如来は神岡山の高伯寺に移された。

寺号を高伯寺から大円寺に改め、現在に至る。

【善知鳥神社】

海の神、航海安全の神として知られる市杵島姫命・多岐津姫命・多紀理姫命の宗像三女神を主祭神として祀る。

田村麻呂により社殿が造営されて再興された。同地を支配した領主の南部氏から津軽氏の支配地になっても、手厚い庇護を受けた。

【廣田神社】

日本書紀に当社の創建のことが書かれている。

かつて「向か津峰」と呼ばれた六甲山全山は、元は廣田神社の社領であった。六甲山東麓の社家郷山は廣田神社宮司家の所有地であったその名残という。

空襲による全焼までは廣田山に鎮座していたが、戦後その東側の現在地に移転している。

【青龍寺 五重塔】

金堂の横にある。胎蔵界の四菩薩が安置されている。39メートルの高さがあるため、東北本線の車内からでも、その姿をはっきりと見ることができる。

上の階はやや天井が低く、姿勢を低くする必要がある。塔特有の、心柱が吊り下げられている様子を見ることが出来る。

【浪岡八幡宮】

浪岡城主だった北畠氏から崇敬されてきました。また、江戸時代には弘前藩主である津軽家の祈願所でした。

現在でも七五三や安産、交通安全など、各種祈祷。

8月15日の例大祭では、子どもが健やかに成長することを願って泣き相撲大会が行われている。

【貴船神社】

坂上田村麻呂により勧請されたのが始まり。

身の危険を察した源義経は、貴船神社に立ち寄り海上安全を祈願した。

その後、荒廃し小祠として祭られていたが、庄屋蝦名万助が中心となり再興され社殿が造営された。本社と思われる貴船神社(京都府京都市左京区鞍馬)は水を司る神。

【誓願寺】

平川市に創立、弘前城築城に際し現在地に移された。

その後、寺は数度の火災に遭ったが、幸い山門は災禍を免れている。

建物は全体に彩色されており、懸魚を鶴と亀の形に作る極めて珍しい形式で、俗に鶴亀門つるかめもんともよばれ、特異な門建築の一つである。

【青森港】

波浪の少ない天然の良港である。江戸時代初期に弘前藩により港が開かれ、その後江戸時代を通じて藩の商港として栄えた。

青函連絡船運航終了まで鉄道輸送と船舶輸送の結節点として位置し続けたが、北海道と本州を結ぶフェリーの発着地としての重要性は衰えておらず。

【弘前八幡宮】

弘前城の鬼門鎮守のために創建された寺院で、誉田別命、息長足姫命、比売女神の三柱が祀られている。

桃山風の美しい本殿と唐門が特徴で、いずれも国の重要文化財。

かつては、別当として最勝院がありましたが、明治の神仏分離の折に独立している。8月1日は例祭が行われる。

【白神山地】

約13万haに及ぶ広大な山地帯の総称。

ここには人為の影響をほとんど受けていない世界最大級の原生的なブナ林が分布。

この中に多種多様な動植物が生息・自生するなど貴重な生態系が保たれている。◆世界遺産◆

【長勝寺】

菊仙梵寿を開山として種里に創建された寺である。寺号は光信の法号による。

この地域における曹洞宗の僧録所であった。1949年、当時の中学校生徒8人が製氷会社の冷蔵庫内に閉じ込められ死亡した事故の被害者供養のため、犠牲者の一人の父親が長勝寺敷地内に石碑を建立。

【久渡寺】

山号は護国山、院号は観音院。最勝院や百沢寺(現 求聞寺)、橋雲寺、国上寺とともに津軽真言五山の一つでもある。

本尊は円仁(慈覚大師)の作とされる聖観音。

もとの最勝院末寺である。また、王志羅講(大白羅講)や円山応挙作と伝わる幽霊画でも著名

【最勝院】

真言宗智山派の寺院、山号は金剛山、寺号は光明寺。

境内には重要文化財に指定されているものとしては日本最北に位置する五重塔がある。

国の重要文化財指定の五重塔としては日本最北端に位置する。

江戸時代建立の塔であるが古式を残し、心柱は角柱で、初層天井から立つ。

【日枝神社】

別名飛騨山王宮日枝神社。

春の例祭(山王祭)は、秋の櫻山八幡宮の例祭とともに高山祭として知られる。

高山市の高山城下町南半分の氏神である。飛騨国国司で三仏寺城の城主である飛騨守平時輔が、近江国日吉神社を勧請し、三仏寺城の近くに創建した。

【飛騨国分寺】

聖武天皇によって建立。

重要文化財の本堂、天然記念物である37メートルの樹齢1,200年を超える大銀杏が有名。

三重塔がそびえる境内には高山城から移されたといわれる鐘楼門や、創建当時の塔礎石などがある。

本堂は室町時代の建立。飛騨随一の古刹の名にふさわしい風格がある。

【櫻山八幡宮】

壮麗な総檜造りの社殿が目を引く古社。毎年10月9、10日開催の例祭は全国的に有名。境内には屋台を展示した屋台会館がある。

秋の高山祭(八幡祭)は、旧高山城下町の北半分の氏神様、櫻山八幡宮の例祭。

お祭りのイベントでは、八幡宮の参道の「屋台曳き揃え」、「宵祭の屋台」。

【飛騨一宮水無神社】

旧社格は国幣小社で、現在は神社本庁の神社で飛騨最古の社といわれ、社宝に左甚五郎14才当時の作と伝わる神馬がある。

5月には誰にでもどぶろく酒のふるまわれる奇祭がある。

鎌倉時代には「水無大菩薩」と称し、社僧が奉仕した。近世には水無大明神・水無八幡宮と称した。

【飛騨天満宮】

祠を建て、自らの手で彫った木像を祀ったのが始まり。

松倉城城主三木自綱により再興される。

菅原道真没後1100年を記念して太宰府天満宮より、京都から太宰府天満宮まで飛んでいったという伝説の「飛び梅」の子孫である「肥後駒止」「太宰大弐」という紅梅と白梅が神納された。

【高山別院(照蓮寺)】

照蓮寺が、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将である金森長近公によって高山城下に引地された。

高山別院照蓮寺と名称が変更された。高山別院照蓮寺は、古い町並みの近くにある。高山市には照蓮寺は2つ存在しており、堀端町からは直線距離で約800メートルほど

【飛騨総社】

飛騨地方十八社の総社である飛騨総社。

飛騨地方にある18社が奉られているため、ここで参拝することで18社参拝したことと同じご利益があると言われ地元の方や観光客が多く参拝する。

5月に開かれる盛大な総社祭では、千人行列、親子獅子舞、が有名。